- Interessi plurali, interessi in conflitto nella pratica clinica

- Conflitto di interessi

- L'alleanza terapeutica

- Chi ha potere sul mio corpo?

- Curare e prendersi cura

- Il medico e il paziente, una relazione complessa

- Le mani sulla vita

- Come riconoscere il medico giusto

- Cambiamenti nella relazione tra medico e paziente

- L'educazione come terapia

- «Dottore, sto male» - «Mi racconti»

- Narrative based medicine

- We have a dream

- L'ascolto che guarisce

- La comunicazione medico-paziente

- La gestione dei conflitti in ambito sanitario

- Ripensare la cura nel contesto di una società conflittuale

- La necessità di porre limiti alla medicina

- Parlare o tacere?

- Il rapporto medico-paziente

- Il recupero del soggetto

- Etica della vita e intervento sanitario

- Elogio della indecisione

- Comunicare e informare: quale empowerment per il cittadino?

- L'ascolto che guarisce: conclusioni

- Dignità del malato e dignità del medico

- Aspetti etici della relazione medico-paziente

- La decisione cardiochirurgica: aspetti etici

- Il segreto nel rapporto con il paziente sieropositivo

- Il rapporto medico-paziente: modello in transizione

- La formazione culturale del curante

- Le professioni della salute si incontrano

- Le separazioni nella vita

- Quando inizia l'accanimento diagnostico e terapeutico?

- L'accanimento diagnostico e terapeutico

- La persona è al centro della comunicazione

- Il medico impari a non «scomunicare»

- Ma il malato deve o vuole sapere?

- Il dottor Knock si aggiorna

- Il tempo come cura

- A una donna come me

- La difficile virtù di saper ascoltare

- Dottore, ma l'operazione s'ha proprio da fare?

Sandro Spinsanti - Vito Pappalepore

IL MEDICO E IL PAZIENTE, UNA RELAZIONE COMPLESSA

Dall'educazione sanitaria al consenso informato

Presentazione di Antonio Panti

Mediamix Edizioni Scientifiche, Milano 1995

pp. 220

5

INDICE

pg

9 Presentazione

13 Autori

PARTE GENERALE

IL CONSENSO INFORMATO NELLA SOCIETÀ MODERNA

19 I - Cosa si intende per “consenso informato”

19 Introduzione

21 La ricerca biomedica con soggetti umani

25 Trattamenti invasivi e procedure potenzialmente pericolose

27 Il coinvolgimento del paziente nelle scelte terapeutiche

31 II - La normativa

31 La “Legge dell’autodeterminazione” (USA, 1991)

34 Il consenso informato nella legislazione italiana

37 “Informazione e consenso all’atto medico” (Comitato nazionale per la bioetica, 1992)

40 Codici deontologici dei medici italiani (1978, 1989, 1995)

44 Leggi di riordino della disciplina in materia sanitaria

45 Parlamento europeo

49 III - Consenso informato e bioetica

49 L'evoluzione dell’etica in medicina

49 L’etica medica come etica dei medici

53 La stagione della bioetica

56 L’ospedale come azienda di servizi

60 Consenso informato e buona medicina

60 L’ “alleanza terapeutica”

62 Terapie e diritti della persona

67 La responsabilità per la propria salute

72 I limiti alle terapie: problemi antropologici ed etici

76 Il paziente è “un cliente che ha sempre ragione”?

81 IV - Consenso informato tra comunicazione e informazione

81 Comunicare senza informare

86 Informare senza comunicare

89 Come utilizzare il consenso scritto

93 Epilogo - Tra medico e paziente, nuovi diritti, nuovi doveri

93 Riferimenti bibliografici

7

PARTE SPECIALE

IL CONSENSO NELLA PRATICA CLINICA

Vito Pappalepore

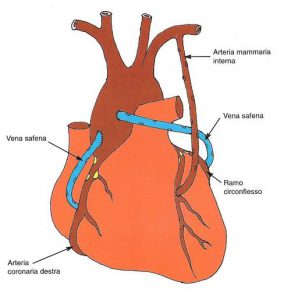

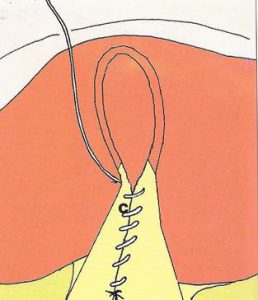

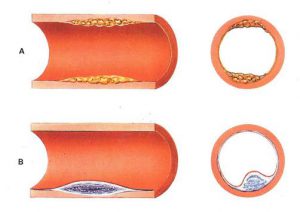

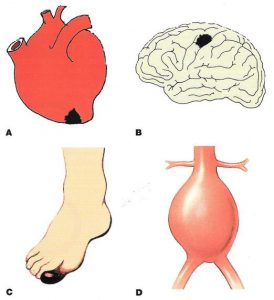

V - Apparato cardiovascolare

103 1. Cardiopatia ischemica

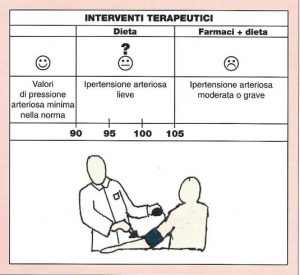

107 2. Ipertensione arteriosa

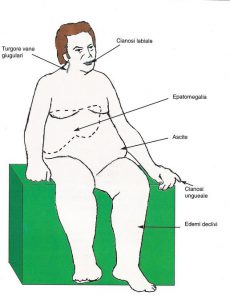

111 3. Scompenso cardiaco

115 4. Varici

VI - Apparato respiratorio

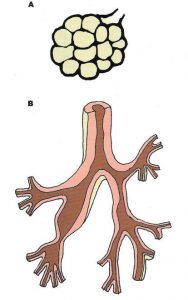

121 5. Bronchite cronica ed enfisema polmonare

125 6. Asma e rinite allergici

129 7. Malattie infettive delle vie respiratorie

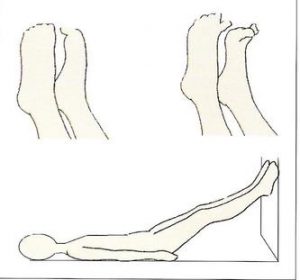

VII - Apparato osteoarticolare

135 8. Mal di schiena

139 9. Artrosi

VIII - Apparato digerente

145 10. Ulcera gastroduodenale

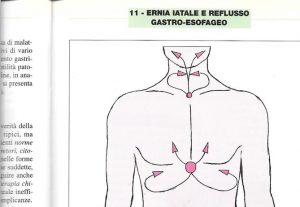

149 11. Ernia iatale e reflusso gastro-esofageo

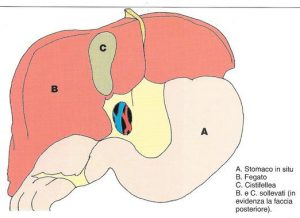

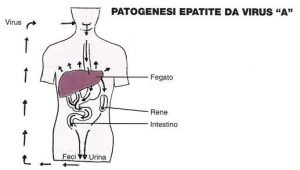

153 12. Epatite acuta e cronica, cirrosi epatica

157 13. Colelitiasi

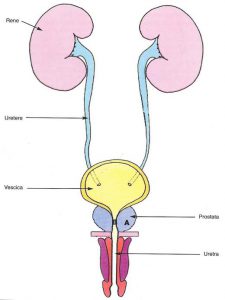

IX - Apparato urogenitale

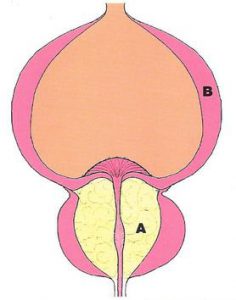

163 14. Ipertrofia prostatica

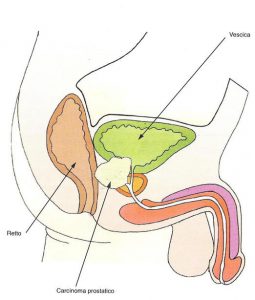

167 15. Carcinoma della prostata

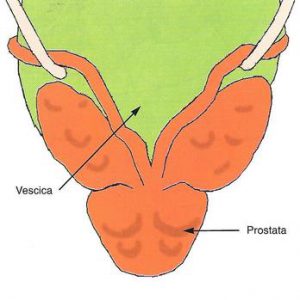

171 16. Prostatiti

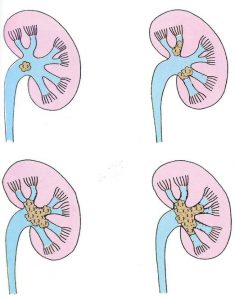

175 17. Nefrolitiasi

X - Apparato genitale femminile

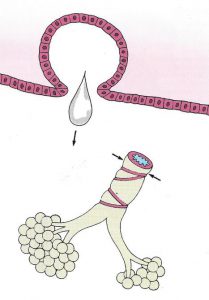

181 18. Contraccezione

185 19. Menopausa

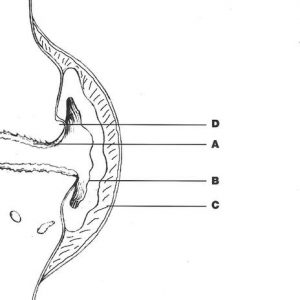

189 20. Diagnostica strumentale in ginecologia e ostetricia

193 21. Infezioni ginecologiche

XI - Sistema nervoso

199 22. Depressione

203 23. Cefalea

X - Metabolismo

209 24. Obesità

213 25. Diabete mellito

217 26. Dislipidemia

9

PRESENTAZIONE

Forse qualche medico di medicina generale pensa ancora, o è tentato di pensare, che il problema del consenso informato, che sta diventando uno dei temi più impegnativi nella revisione odierna del rapporto tra medico e paziente, sia esterno o almeno ininfluente sul suo agire quotidiano.

Il consenso informato è infatti invocato nella ricerca clinica che utilizza soggetti umani e, sempre di più, quando si eseguono procedure che comportano rischi per il paziente e, di conseguenza, anche per il medico. Un rischio di diversa natura ma di quasi identica frequenza, o forse, di questi tempi, quasi più probabile per il medico, è la cosiddetta “malpractice”: il paziente rischia danni o, talora, la vita; il medico rischia denunce civili e penali. Il medico deve imparare meglio a tutelarsi, perché la pratica del consenso informato soltanto marginalmente ha un siffatto valore.

Ma tutto ciò non è ancora troppo lontano dalla pratica del medico di medicina generale?

Non lo credo affatto. Il medico di medicina generale non può sottrarsi a quel cambiamento di fondo che Sandro Spinsanti descrive come “l'entrata della medicina nella modernità”. Ciò significa un diverso rapporto col paziente, divenuto cittadino e soggetto di diritti, all'interno di una cultura complessiva che ha cominciato a coniugare le cure con i precetti costituzionali, abbandonando la carità per la giustizia e la filantropia per la solidarietà.

Il medico di medicina generale, ancor più dello specialista, è nella condizione ideale per vivere, recepire e condividere tali mutamenti.

“L'aria della città rende liberi”, si declamava all'inizio dell'epoca che, con l’inurbamento e la fine (a volte più presunta che reale) del paternalismo e della sudditanza, ha favorito la nascita di nuovi rapporti sociali. Ora l'aria della “cittadinanza” circola anche nella sanità, per quanto a fatica o talora con qualche intralcio o incomprensione.

10

Un'aria siffatta si insinua persino negli studi dei medici di famiglia. E sono proprio i cittadini nel ruolo di malati, consapevoli dei loro doveri, propensi a ricorrere alla medicina quasi come a una panacea del benessere, e poco disposti ad adottare stili di vita sani, sono ormai questi i pazienti che quotidianamente affollano gli studi dei medici di medicina generale.

Il medico di medicina generale, nella sua posizione di tramite rispetto alla medicina di livello specialistico, tanto sofisticata sul piano tecnologico quanto fredda sul piano umano, occupa un posto strategico rispetto a un consenso informato che si colloca quasi come il paradigma di una medicina inscritta nell'orizzonte del moderno concetto di persona.

Anche se le procedure di traduzione pratica dell'informazione data al malato e di raccolta del consenso, scritto o verbale che sia, poco coinvolgono il medico di medicina generale perché attengono all'attività specialistica, tuttavia ben sappiamo come il vero, concreto consenso informato si avvia nel suo studio, nel rapporto che egli instaura col paziente. Anzi, allo specialista che oggi, volente o nolente, non può sottrarsi dall'introdurre sistematicamente il consenso informato nella sua pratica diagnostica e terapeutica, il medico di medicina generale può apportare un notevole contributo: quello della sua frequentazione quotidiana col paziente di oggi e quello della sua relazione fiduciaria e personale col singolo cittadino.

La fiducia è, infatti, il valore fondante e permanente nel rapporto di cura, tra chi presta la sua opera e chi la riceve. Nella sua specificità ― riconosciuta anche dall'ordinamento ― di medico di fiducia, il medico di medicina generale può promuovere un'informazione che sintetizza il rispetto nei confronti del cittadino con la scelta professionale della cura e che comporta, in pari misura, l'affidamento da parte del paziente e la disponibilità del medico; l'alleanza terapeutica di cui parlano Pellegrino e Thomasma (Per il bene del paziente, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993).

Se la prospettiva giuridica, infatti, pone l'accento sul consenso (non è privo di ragione se nell'espressione corrente consenso è il sostantivo e informato l'aggettivo qualificativo), il medico di fiducia sa, tuttavia, che centrale è l'informazione quale espressione del livello di comunicazione tra medico e paziente, e quindi di lealtà e di rispetto reciproci. Il consenso è, quindi, conseguente all'informazione, che, se manipolata, non avrebbe né dignità morale né validità giuridica.

Ne deriva che l'informazione non è uno dei tanti atti medici, ma l'atto medico per eccellenza, perché rappresenta il processo evolutivo del rapporto

11

fiduciario, base e fondamento della relazione terapeutica.

L'informazione avviene in tempi e per gradi successivi e susseguenti nasce dalla collaborazione di più attori: il paziente e tutti i medici che intorno a lui prestano la loro opera. Perché il processo sia significativo, cioè esprima il livello di comprensione, di adesione, di partecipazione e quindi di convincimento del malato, con le conseguenze positive che tutti conoscono, centrale è il ruolo del medico di famiglia.

Quante volte il medico di medicina generale vede tornare il paziente in studio, dopo una visita specialistica, per sentirsi chiedere consiglio sulle prescrizioni dello specialista? E non solo nei casi, ovvi, di intervento chirurgico o di accertamenti con qualche rischio, ma di fronte a terapie anche banali. Alla fiducia del paziente il medico deve rispondere con la propria lealtà e correttezza, consapevole del dovere di non far mai perdere la speranza.

Ciò significa che anche in una società come la nostra, propensa a comportamenti collettivi e a stereotipi televisivi, ciascun individuo vuole il riconoscimento della propria peculiarità.

Protocolli e linee guida, auspicabili per evitare l'eccessiva dispersione delle decisioni cliniche, non possono far dimenticare l'individualità del malato che ci sta di fronte. Una società multietnica e capace di far convivere diverse culture e comportamenti, di tollerare devianze e di aiutare disabilità, non consente l'adozione di modelli standardizzati. Per questo siamo lontani dalla culture nordamericana del consenso scritto a ogni costo, estranea com'è questa pratica a una cultura che diffida ancora di ogni scritto come di un imbroglio. Ma dobbiamo comprendere che il ruolo di medici di medicina generale si gioca anche nel contribuire alla crescita nei nostri pazienti della consapevolezza dell'essere cittadini, e, nei medici stessi, del rispetto per l'autonomia della persona.

Antonio Panti

Segretario Nazionale Fimmg

Presidente dell'Ordine dei Medici di Firenze

12

13

AUTORI

Antonio Panti

Laureato in medicina a Firenze, è stato assistente in semeiotica e in cardiologia, ma ha sempre svolto l’attività di medico di medicina generale, che tuttora svolge a tempo pieno. Da molti anni si occupa di organizzazione sanitaria, sia attraverso il sindacalismo ― è segretario nazionale della FIMMG, il sindacato dei medici di medicina generale ― sia attraverso gli organismi professionali ― è presidente dell’Ordine di Firenze e della Federazione toscana degli Ordini. La Federazione nazionale degli Ordini lo ha delegato a presiedere la Commissione nazionale VRQ, la Commissione per i problemi delle tossicodipendenze e a far parte della Commissione per la stesura del Codice deontologico e per il rinnovo della legge istitutiva degli Ordini. Giornalista pubblicista, collabora a riviste mediche e dirige Toscana Medica, organo della Federazione toscana degli Ordini dei medici.

Sandro Spinsanti

Ha insegnato Etica medica presso l’Università Cattolica del S. Cuore e Bioetica nella Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze. Ha diretto il Centro internazionale di studi sulla famiglia (Milano) e il Dipartimento di scienze umane dell'Ospedale Fatebenefratelli all’isola Tiberina (Roma). È direttore scientifico dell'Istituto per l'analisi dello stato sociale e coordinatore della ricerca presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. È membro della Commissione ministeriale di studio per la procreazione medico-assistita e del Comitato nazionale per la valutazione tecnico-scientifica e umana dei servizi e degli interventi sanitari. Tra le sue opere più recenti, Bioetica in sanità. Nuova Italia Scientifica, Roma, 1993; La Bioetica, Biografie per una disciplina, Ed. Franco Angeli, 1995. Ha fondato e dirige la rivista di “medical humanities” L’Arco di Giano.

Vito Pappalepore

Ha manifestato la sua vocazione fin dall’inizio della carriera, lasciando l’incarico di assistente in ospedale per dedicarsi alla medicina generale. Fondatore e responsabile della sezione provinciale milanese della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), dal 1990 è segretario provinciale della sezione di Milano della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. È direttore responsabile del periodico Medici a Milano.

Hanno collaborato:

Marco Sghirinzetti

Nicoletta Monferroni

Anna Fantini

Medici di medicina generale

14

15

PARTE GENERALE

IL CONSENSO INFORMATO

NELLA SOCIETÀ MODERNA

16

17

SOMMARIO

PARTE GENERALE

IL CONSENSO INFORMATO NELLA SOCIETÀ MODERNA

Sandro Spinsanti

19 I. - Cosa si intende per “consenso informato”

31 II. - La normativa

49 III. - Consenso informato e bioetica

81 IV. - Consenso informato tra comunicazione e informazione

93 Epilogo - Tra medico e paziente, nuovi diritti, nuovi doveri

95 Riferimenti bibliografici

18

19

COSA SI INTENDE PER CONSENSO INFORMATO

INTRODUZIONE

La relazione che si instaura tra chi presta cure mediche e chi le riceve cambia a un ritmo diverso dal sapere terapeutico. Nel giro di appena un paio di secoli abbiamo visto passare la medicina dal ricorso a salassi e clisteri alla somministrazione di antibiotici, per puntare ormai all’ingegneria genetica. Eppure il rapporto di fondo tra terapeuta e malato potrebbe teoricamente essere lo stesso. Su quella che Edward Shorter ha chiamato "la tormentata storia del rapporto medico-paziente" (Shorter, 1986) influiscono più i cambiamenti nell’organizzazione sociale delle cure che i progressi scientifici della medicina. Soprattutto incide quella realtà impalpabile ma reale costituita dalla cultura del tempo.

Il cambiamento culturale che sta avendo luogo sullo scorcio del XX secolo ― a partire dagli anni '70 nei Paesi anglosassoni e solo molto più di recente da noi ― ha trovato un punto di riferimento nel “consenso informato”, quale condizione di esercizio della medicina in un contesto in cui prevalgono modelli ideali diversi rispetto al passato. Ma è possibile dare al “consenso” lo stesso significato in tutta l’ampia gamma di interventi che costituiscono una terapia?

Pretendere che colui che viene sottoposto a un trattamento terapeutico dia un consenso dello stesso tipo, quando i trattamenti sono così

20

diversi, non rischia di creare intorno al consenso informato un alone insanabile di ambiguità?

Ciò a cui si consente è profondamente diverso ― per prendere le due situazioni estreme dello spettro ― in psicoterapia e in chirurgia estetica. Quando si inizia una terapia psicologica, né il terapeuta né il paziente sanno con esattezza dove la terapia li condurrà. Il paziente ricorre allo psicoterapeuta perché ― mettiamo il caso ― è afflitto da un bisogno compulsivo di bere alcolici, che non riesce a frenare con il semplice esercizio della volontà.

Chiede di essere aiutato a liberarsi dal sintomo. Insieme al terapeuta inizia un percorso che lo porterà a rimettere in discussione comportamenti e motivazioni in aree anche molto lontane da quelle in cui il sintomo si esprime (la sua autorealizzazione nel lavoro o nei legami affettivi, per esempio, oppure il rapporto con la madre, per giungere magari ad affrontare una tendenza omosessuale repressa...). Evidentemente sarebbe irrealistico pensare che, prima di iniziare il trattamento, il terapeuta sia in grado di dare al paziente un’informazione precisa dei cambiamenti che sarà necessario introdurre nella sua vita per ottenere il risultato previsto e, ottenuto il suo consenso, dare avvio alla terapia!

Situazione opposta si configura in chirurgia estetica. In questo caso il terapeuta è tenuto non solo a mettere in atto gli interventi terapeutici appropriati per ottenere il risultato atteso, ma ha l’obbligo del risultato stesso. Lo ha sancito giuridicamente il Tribunale di Milano (sentenza 04394 dell’8 agosto 1985), chiamato a dirimere una curiosa causa legale: una ballerina e spogliarellista ha citato per danni un chirurgo estetico che, nel rifarle il seno, ha prodotto delle cicatrici, della cui presenza la paziente non era stata avvertita. Il Tribunale ha accolto le sue richieste, in forza dell’obbligo di risultato che incombe sulla chirurgia estetica. Nella massima della sentenza si legge che il dovere di informazione che grava sul professionista in questo caso non riguarda solo le potenziali cause di invalidità o di inefficacia della prestazione professionale, “ma anche le ragioni che questa rendano inutile in rapporto al risultato sperato dal cliente”.

Il chirurgo estetico, in altre parole, non può limitarsi a prospettare i possibili rischi del trattamento suggerito, ma deve anche informare il cliente se il miglioramento estetico da questi perseguito è conseguibile o meno. Nel caso in questione il chirurgo avrebbe dovuto sottoporre alla spogliarellista delle foto relative al residuato di cicatrici prodotte da interventi di analoga natura.

È ovvio che il chirurgo, in questi casi, sarà obbligato a fare ricorso a

21

un’informazione la più accurata possibile, a ottenere il consenso e a documentarlo in modo inoppugnabile.

Nell’infinita gamma di situazioni terapeutiche che si presentano tra i due casi estremi della psicoterapia e della chirurgia estetica, variano sia il grado di informazione appropriata, sia la possibilità del paziente di dare il suo consenso all’intervento terapeutico, sia, infine, la modalità del consenso stesso (tacito o esplicito, verbale o per iscritto, personale o per interposta persona). Possiamo fare una prima opera di chiarificazione identificando alcune situazioni tipiche in cui viene invocato il consenso informato.

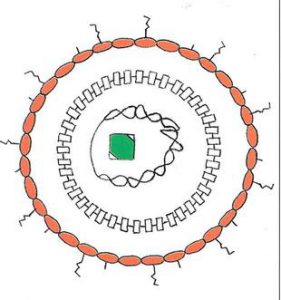

La ricerca biomedica con soggetti umani

Nell’elenco dei casi in cui è richiesto il consenso informato, il primo posto spetta agli interventi che devono essere qualificati come ricerca biomedica. La priorità è anzitutto quella cronologica, in quanto il problema del consenso è stato sollevato originariamente in rapporto agli interventi finalizzati non a ottenere una guarigione, ma a perseguire una conoscenza, eventualmente utilizzabile a fini terapeutici.

La società, nel suo insieme, accettando l’introduzione del metodo scientifico in medicina, ha implicitamente avallato la sperimentazione come via per la crescita del sapere.

I primi seri interrogativi sulla liceità della ricerca biomedica risalgono a quando si è venuti a conoscenza, all’indomani della seconda guerra mondiale, delle sperimentazioni ciniche e insensate, espressione di sadismo più che di amore per la scienza, eseguite dai medici nazisti su prigionieri nei lager. La fiducia incondizionata nell’ethos professionale dei medici, come garante contro la possibilità di abusi, è stata messa a dura prova. Sull’onda dell’emozione e nel ricordo dell’orrore, si è fatta strada la convinzione che fosse necessario procedere a una severa regolamentazione in questo ambito.

Frutto di questa presa di coscienza è stato il cosiddetto Codice di Norimberga, elaborato nel 1946: un documento in dieci punti inteso a limitare le possibili sperimentazioni mediche su soggetti umani.

Come condizioni necessarie per giustificare moralmente un esperimento con esseri umani, il Codice di Norimberga prevede esplicitamente, oltre all’utilità e all’innocuità dell’esperimento, il consenso del

22

soggetto sottoposto a sperimentazione. Il consenso è, precisamente, il primo dei dieci punti che costituiscono il documento:

“Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente essenziale. Ciò significa che la persona in questione deve avere capacità legale di dare il consenso, deve essere in grado di esercitare il libero arbitrio senza l’intervento di alcun elemento coercitivo, inganno, costrizione, falsità o altre forme di imposizione o violenza; deve avere sufficiente conoscenza e comprensione degli elementi della situazione in cui è coinvolto, tali da metterlo in posizione di prendere una decisione cosciente e illuminata”.

Successivamente l’Associazione Medica Mondiale si è occupata a più riprese di dare norme deontologiche ai medici che fanno ricerche con soggetti umani. La Dichiarazione sulle ricerche bio-mediche (nota come Dichiarazione di Helsinki, promulgata nel 1964, rivista poi a Tokyo nel 1975, a Venezia nel 1983 e a Hong Kong nel 1989) è più analitica del Codice di Norimberga. Tra le regole più significative troviamo ancora quella del consenso:

Art. 9

“Al momento di ogni ricerca sull’uomo, l’eventuale soggetto sarà informato in modo adeguato sugli obiettivi, i metodi, i benefici previsti e sui rischi potenziali e sugli svantaggi che potrebbero derivargliene.

Egli (ella) dovrà anche essere informato (a) che è libero (a) di disimpegnarsi in qualsiasi momento. Il medico dovrà ottenere il consenso libero e cosciente del soggetto, preferibilmente per iscritto”.

Nei vari sviluppi della normativa ― dichiarazioni internazionali e linee guida ― risulta evidente che l’interesse è rivolto alla protezione del soggetto soprattutto sul versante della sua libera partecipazione alla sperimentazione. Quello che si vuol prevenire è l’arruolamento di soggetti mediante la costrizione, l’inganno, le intimidazioni o le incentivazioni che utilizzano la debolezza di persone che si trovano in posizione di vulnerabilità

23

(detenuti, militari, persone che versano in condizioni di estrema indigenza ecc...).

Progressivamente l’accento si è spostato dalla libertà del consenso alla qualità dell’informazione che lo precede. È evidente, infatti, che lo scienziato e il soggetto sottoposto a sperimentazione non si trovano su due posizioni equiparabili, quanto a conoscenze e a potere decisionale. È facile estorcere un consenso, sottraendo o manipolando le informazioni. L’autonomia dell’individuo è rispettata solo se, prima di acconsentire a essere arruolato nell’esperimento, egli ha ricevuto le informazioni necessarie, le ha comprese e ha valutato tutta la portata della sua partecipazione alla ricerca. Questo insieme di condizioni viene per lo più evocato dalla dizione abbreviata “consenso informato”.

È questa l’espressione che troviamo, per esempio, in una delle normative di ultima generazione: le Linee guida etiche internazionali per la ricerca biomedica sui soggetti umani, pubblicate nel 1993 dal CIOMS (Consiglio per le Organizzazioni Internazionali delle Scienze Biomediche), in accordo con l’OMS.

La prima linea-guida riguarda, appunto, il “consenso informato individuale”:

“Per ogni ricerca biomedica sulla specie umana il ricercatore deve ottenere il consenso informato del soggetto che potrebbe essere incluso nella sperimentazione o, nel caso di individui non in grado di fornire il consenso informato, il consenso surrogato da parte di un rappresentante ”.

Lo scenario concreto in cui il medico attualmente ha la maggiore probabilità di venire a contatto con la ricerca biomedica è quello dei trial clinici, condotti per lo più in modo multicentrico, con la sponsorizzazione da parte di industrie farmaceutiche. La necessità di adottare regole comuni, almeno all’interno della Comunità Economica Europea, ha portato all’elaborazione di norme molto dettagliate, note come Good Clinical Practice.

Fin dal 1985 la Comunità Economica Europea ha elaborato un documento destinato a essere il naturale punto di riferimento per il mercato unico europeo dei farmaci. Il documento ― Norme di buona pratica clinica nei trial su prodotti farmaceutici condotti nella Comunità Europea, in sigla GCP (Good Clinical Practice) ― dopo diverse revisioni, è stato pubblicato nella sua forma definitiva l’11 luglio 1990.

24

Il documento fornisce una descrizione approfondita di quali siano le regole da seguire, e di come applicarle dal punto di vista operativo per la preparazione; conduzione e analisi dei dati di uno studio clinico su prodotti farmaceutici.

Il documento CEE:

― contiene indicazioni su come “salvaguardare” il soggetto che venga arruolato in uno studio clinico;

― descrive i compiti e le competenze del comitato etico (per esempio la verifica dell’eticità del protocollo e dell’opportunità o meno che lo stesso venga svolto);

― illustra le responsabilità delle persone coinvolte nello studio (medico sperimentatore, personale dell’azienda sponsor e monitor dello studio).

L’Italia ha recepito il documento della CEE con un decreto del Ministero della Sanità (27 aprile 1992): Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all’ammissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, in attuazione della direttiva n° 91/507/CEE.

“L’obiettivo di queste linee guida è di stabilire i princìpi dello standard delle norme di buona pratica clinica (GCP) per la sperimentazione nell’uomo di medicinali nell’ambito della CEE.

... I documenti, riguardanti lo studio clinico (che devono essere archiviati dallo sperimentatore e poi conservati per almeno 10 anni dopo il termine dello stesso), includono il protocollo, copie delle richieste di autorizzazione e delle approvazioni da parte delle autorità ministeriali, locali e del comitato etico, il curriculum vitae di tutti i medici e del personale (infermieri, biologici, ecc...) coinvolti nella sperimentazione, il modulo del consenso informato, i rapporti di monitoraggio, i certificati di audit, la corrispondenza relativa allo studio, i valori normali di riferimento, i dati grezzi, una copia delle schede raccolta dati compilate e il rapporto finale.

Capitolo 1: Salvaguardia dei soggetti partecipanti allo studio e consultazione dei comitati etici.

L’integrità personale e il benessere dei soggetti coinvolti in uno studio è responsabilità primaria dello sperimentatore in rapporto allo studio; ma una garanzia indipendente che i soggetti sono tutelati è fornita da un comitato etico e dal consenso informato liberamente ottenuto.

25

Nessun soggetto può essere obbligato a partecipare a uno studio. Ai soggetti e ai loro parenti o, se necessario, rappresentanti legali deve essere data ampia opportunità di informarsi sui dettagli dello studio. L’informazione deve chiarire che il rifiuto di partecipare allo studio o l’abbandono dello stesso in qualsiasi momento non andrà a scapito delle successive cure che il soggetto continuerà comunque a ricevere. Ai soggetti dovrà essere dato tempo sufficiente per decidere se vogliono o meno partecipare allo studio.

Se un soggetto, dopo una completa ed esauriente esposizione dello studio (che includa i suoi scopi, i benefici attesi per i soggetti o altre persone, i trattamenti di confronto ― costituiti da principi attivi e/o placebo ― rischi e inconvenienti e, quando appropriato, un’illustrazione della terapia medica alternativa standard riconosciuta), acconsente a partecipare allo stesso, il consenso deve essere registrato in modo appropriato.

Il modulo del consenso deve pertanto essere firmato e datato dal partecipante alla ricerca (consenso informato scritto) oppure deve essere firmato e datato da un testimone non coinvolto nella ricerca in atto che attesti il fatto che il soggetto abbia, a suo parere, perfettamente compreso quanto contenuto nel testo del consenso e che acconsenta a partecipare allo studio (consenso informato testimoniato).

Il consenso deve sempre essere firmato dal soggetto nel caso di studio non terapeutico, cioè quando non sia previsto beneficio clinico diretto per il soggetto.

Capitolo 2.5: Responsabilità dello sperimentatore... (punto h): fornire informazioni a tutto il personale coinvolto nello studio o in altri aspetti correlati al trattamento del paziente”.

Trattamenti invasivi e procedure potenzialmente pericolose

Seppure inserita in un contesto terapeutico, una situazione diversa viene a crearsi nell’ambito di procedure diagnostiche e di trattamenti a carattere non sperimentale che comportano un certo grado di pericolosità e la possibilità di comparsa di eventi avversi di una certa gravità.

Una trasfusione di sangue, per esempio, è quanto di più standardizzato

26

si possa immaginare in medicina, eppure non è esente da rischi. Ci rendiamo sempre più conto che, pur avendo il medico la delega sociale a fare per il paziente ciò che secondo lo stato dell’arte medica risulta appropriato, e magari anche la richiesta esplicita da parte del paziente a fare tutto il possibile per raggiungere il risultato terapeutico, non sarebbe corretto nei confronti del paziente stesso nascondergli i potenziali rischi.

Per alcune di queste procedure esiste un vero e proprio obbligo formale di informare il soggetto e di chiedergli il consenso alle procedure (come per esempio in caso di trasfusioni di sangue: vedremo in seguito le norme di riferimento). Inoltre, per tutte le procedure terapeutiche possiamo perlomeno parlare di obbligo morale all’informazione.

Indipendentemente dall’intenzione ― più che legittima ― del medico di mettersi al riparo da future possibili rivendicazioni del paziente che possono, a volte, arrivare fino alle aule giudiziarie, non è accettabile che egli si assuma in prima persona la responsabilità di decidere un intervento che potrebbe essere dannoso per il paziente.

Anche se, per esempio, è una procedura ormai standardizzata sottoporre le gestanti quarantenni alla diagnosi prenatale, non sarebbe corretto da parte del medico ― dal punto di vista morale, indipendentemente da qualsiasi obbligo giuridico ― non informare la donna della percentuale di rischio per la vita del feto insita nell'intervento diagnostico dell’amniocentesi. Allo stesso modo in cui non sarebbe corretto non informare la paziente della probabilità di avere un bambino malformato.

Talvolta il tentare “il tutto per tutto”, anche in condizioni di incertezza sull’esito, può essere sollecitato dal paziente stesso, indotto dalla situazione a giocare anche la carta della disperazione. Ma il consenso del paziente a sperimentazioni terapeutiche non può essere semplicemente presunto.

Le differenze da persona a persona possono essere molto marcate; inoltre, per la stessa persona, la volontà di sottoporsi a terapie sperimentali può variare nelle diverse fasi del decorso della malattia. Non si può assumere che “tutto il possibile” sia la misura giusta per tutti. Il consenso esplicito del paziente a ciò che gli viene proposto è la condizione che rende umanamente e moralmente giustificabile gli interventi terapeutici di questo genere.

Un’illustrazione chiara di quest’accezione di consenso informato si può trovare in alcune pubblicazioni concepite a uso degli specialisti, per fornire loro sussidi didattici nelle procedure diagnostiche e negli interventi terapeutici di loro competenza. Citiamo, per esemplificare, Il consenso

27

informato in cardiologia (Antonio Lotto et al., Mediamix Edizioni Scientifiche, 1995). Ognuna delle procedure diagnostiche (test ergometrici da sforzo, test farmacologici nel contesto di procedure diagnostiche ecografiche e scintigrafiche, pericardiocentesi, biopsia endomiocardica, coronarografia, angiografia) e degli interventi terapeutici (cardioversione elettrica, impianto di pace-maker, angioplastica coronarica, by-pass aorto-coronarico, sostituzione valvolare, fino al trapianto cardiaco) sono analizzati sia dal punto di vista strettamente medico, sia in modo da poter essere descritti, anche con l’aiuto di appropriate figure, in maniera comprensibile al paziente. Al medico vengono ricordate le indicazioni e controindicazioni di ciascuna procedura o intervento, compresi i rischi connessi e le eventuali alternative. Si tratta, in pratica, di ciò che il clinico deve sapere, in base allo stato attuale delle conoscenze specifiche. Il paziente riceve un’informazione precisa riguardo alla finalità della procedura diagnostica o terapeutica e alla modalità di esecuzione, ai rischi e alle alternative, agli effetti collaterali e alle conseguenze della non esecuzione dell’indagine o dell’intervento. La firma posta in calce a un modulo, accanto a quella del medico che ha fornito l’informazione, è il momento conclusivo di tutto il processo informativo.

Per quanto riguarda l’impianto di pace-maker ― per fare un esempio ― è corretto informare il paziente della possibilità, che varia dallo 0,1% allo 0,6%, dell’insorgenza di complicanze e di rischi correlati alle varie metodiche d’intervento, ma anche che attualmente non ci sono alternative specifiche al pace-maker: il paziente che rifiuta di sottoporsi all’intervento mantiene, perciò, un alto rischio di mortalità altrimenti non controllabile. Se consideriamo l’angiografia in generale, bisognerà informare il paziente che esistono valide alternative all’angiografia classica, che permettono di acquisire immagini delle cavità cardiache e dei vasi in modo meno invasivo e con minori rischi.

Il coinvolgimento del paziente nelle scelte terapeutiche

L’ultimo scenario del consenso informato si apre sulla situazione in cui esistono alternative terapeutiche con diversa ricaduta sull’aspettativa e sulla qualità di vita del paziente. La nuova frontiera del consenso informato non è, infatti, l’autorizzazione data dal paziente ai trattamenti che lo

28

riguardano, ma la sua partecipazione attiva nella scelta delle alternative possibili.

Sempre più spesso, infatti, le scelte terapeutiche si divaricano in diverse direzioni. Per fare un esempio, prendiamo il trattamento del cancro alla mammella. I più accreditati specialisti nell’ambito specifico ammettono oggi che la malattia si può aggredire con almeno una dozzina di strategie terapeutiche. Ognuno di questi protocolli di trattamento ha delle ripercussioni di grande portata sia sulle aspettative di sopravvivenza, sia sulla qualità della vita (in quanto più o meno mutilanti, più o meno invasivi o provanti per l’organismo). La partecipazione attiva del paziente a scelte di così grande importanza non è un “optional”: è indispensabile dal punto di vista non di una medicina difensiva, ma di una medicina rispettosa dei valori personali dell’individuo.

Se si vuole assicurare la partecipazione del paziente, in quanto protagonista delle scelte che lo riguardano, il baricentro si sposta sull’informazione, più che sul consenso. Mentre il consenso a un trattamento non è difficile da ottenere ― specialmente se il medico sa far buon uso delle emozioni del paziente ― dare le informazioni utili e necessarie perché il paziente possa essere il regista delle decisioni che lo riguardano è molto arduo. Ci rendiamo conto che la dizione di “consenso informato”, con tutte le sue ambiguità e inadeguatezze, ci sta portando a una strutturazione nuova del rapporto tra medico e paziente, che, pur conservando i tratti essenziali di ciò che ci ha trasmesso il passato, è sostanzialmente da inventare.

In base alla nuova concezione di consenso informato, il ruolo del medico di medicina generale diviene cruciale. In merito a questa affermazione, qualcuno potrebbe obiettare che il medico di medicina generale non è chiamato direttamente in causa nell’ottenere il consenso informato legato alla ricerca e alla sperimentazione; si potrebbe inoltre obiettare che anche le procedure diagnostiche invasive e pericolose non sono, sostanzialmente, di sua competenza. Si potrebbe sostenere che i problemi legati alle alternative terapeutiche, che hanno una diversa incidenza sull’aspettativa di vita e sulla sua qualità, vengono per lo più discussi nell’ambito della medicina specialistica, e non nello studio del medico di medicina generale. Ma il consenso informato in quanto partecipazione attiva del paziente alle decisioni che lo riguardano è sicuramente un processo, più che un atto isolato.

Se questo processo non viene ben avviato, attraverso la comunicazione che si instaura con il medico di medicina generale, e ben proseguito, anche dopo l’intervento del presidio ospedaliero e del singolo

29

medico specialista, è possibile che i problemi di rapporto con il paziente vengano a trovarsi su un binario morto, in una situazione che li rende insolubili.

La comunicazione con il paziente, che rende possibile quel modello di medicina in cui la giusta decisione va presa in due, deve incominciare a monte. Essa dipende in modo determinante dal rapporto che si instaura con il medico di medicina generale, in una situazione che ha fondamentalmente un valore educativo. Dato che il modello di buona medicina a cui ci avvia il consenso informato è un modello inedito, che nessuno degli interlocutori possiede in proprio, si tratterà di una co-educazione: medico e paziente dovranno educarsi insieme.

30

31

II

LA NORMATIVA

La “Legge dell’autodeterminazione” (USA, 1991)

Iniziamo la presentazione di una serie di normative che regolano il consenso all’atto medico riportandone una che è molto lontana dalla pratica dei medici italiani: la “Legge dell’autodeterminazione” (Self Determination Act) americana.

È bene tenerla presente non perché costituisca di fatto un vincolo o un punto di riferimento obbligante per il medico italiano, ma per il suo valore esemplare, in quanto fornisce l’illustrazione estrema degli sviluppi e della teorizzazione della posizione di privilegio che deve avere l’autonomia del paziente.

La legge, entrata in vigore il 1° dicembre 1991, stabilisce che ogni istituzione sanitaria che riceve pazienti assistiti dai due programmi federali “Medicare” e “Medicaid” è tenuta a fornire ai pazienti in modo sistematico, al momento della loro ammissione in ospedale, informazioni riguardo alle leggi statali relative alle “advance directives” (vale a dire le disposizioni previe che la persona impartisce per il caso in cui non sia più in grado di intendere e di volere) e a sollecitare l’autodeterminazione del paziente.

Il senatore Dandforth, proponente della legge e suo accanito difensore durante il travagliato iter parlamentare e l’acceso dibattito che l’ha accompagnata, l’ha giustificata sostenendo: “Per la prima volta ai pazienti adulti viene fornita la conoscenza dei loro diritti legali per prendere le decisioni relative ai trattamenti sanitari”.

La legge dell’autodeterminazione obbliga, infatti, gli ospedali e le case di riposo per anziani a istituire dei meccanismi per rendere edotti i

32

pazienti dei loro diritti legali, che prevedono la facoltà di accettare o rifiutare il trattamento medico; qualora diventassero incapaci di prendere le decisioni che li riguardano, sono state approvate dai diversi stati americani procedure giuridiche volte a individuare in modo chiaro chi sia autorizzato a parlare in nome del paziente e a prendere le decisioni al posto suo (come il “living will” ― noto in Europa come “testamento biologico” ― le “advance directives”, il “durable power of attorney” ecc...).

Sullo sfondo della legge americana, che obbliga le istituzioni sanitarie a sollecitare l’autodeterminazione del malato, sta la necessità di avere delle indicazioni chiare circa la volontà del paziente, qualora questi non sia più in grado di esprimerla.

Il dato con cui bisogna fare i conti è la statistica fornita dall’American Medicai Association: negli Stati Uniti ormai il 70 per cento delle morti sopravviene dopo la decisione di rinunciare a un possibile trattamento medico o di interrompere quello in corso.

È facile immaginare i dilemmi e le angosce che questo tipo di decisione suscita nei sanitari e nei familiari, nonché i possibili risvolti legali, in un Paese, come appunto gli Stati Uniti, in cui la litigiosità giudiziaria in campo sanitario raggiunge livelli per noi impensabili e, vista la nostra "ossequiosità" nei confronti della classe medica, inconcepibili. Periodicamente, l’opinione pubblica americana si appassiona o per un caso in cui i familiari vogliono interrompere un trattamento che prolunga la vita, ritenendo di esprimere o interpretare la volontà del proprio congiunto (famosi i casi di Karen Ann Quinlan e di Nancy Cruzan), o per un caso di segno opposto: lo scontro tra i medici che vorrebbero interrompere un trattamento ormai divenuto “futile” (oltre che inutilmente costoso), mentre i congiunti si oppongono, adducendo la volontà del congiunto, a qualunque procedura che potrebbe abbreviare la vita.

La legislazione americana relativa all’autodeterminazione non è solo una risposta alla diffusione di cause per “malpractice” o una misura per prevenirle: alla base è chiaramente avvertibile anche una preoccupazione etica. Soprattutto in America il movimento della bioetica ha operato uno spostamento d’accento dalla prospettiva centrata sulla professione (autorizzata a valutare il “bene del paziente” e a perseguirlo con ogni mezzo appropriato) a una tutela della volontà del malato, dei suoi valori e delle sue preferenze. Da questo punto di vista, la “Legge dell’autodeterminazione” può essere considerata uno dei frutti tardivi del movimento per i diritti civili, che tante innovazioni ha portato nella vita civile del Paese nelle ultime due decadi.

Il consenso informato svolge nella pratica medica lo stesso ruolo che

33

il richiamo alla libertà ha avuto nel movimento dei diritti civili.

Esso è costituito da tre importanti elementi:

― l’informazione (con il problema connesso della capacità del soggetto di comprendere l’informazione medica);

― la libertà da coercizioni o da pressioni nelle scelte, con i due corollari dell’autonomia del paziente e del paternalismo professionale dei medici

― la capacità del paziente di prendere una decisione in modo competente.

La scelta americana di imporre il consenso informato per legge (con il rinforzo di un meccanismo economico: le istituzioni sanitarie non sono rimborsate se non dimostrano di aver ottemperato alle procedure previste dalla “Legge dell’autodeterminazione”) ha suscitato molti contrasti.

L’aspetto più preoccupante è il fatto che l’attenzione alla volontà e ai valori del paziente in questo modo slitta dal piano dell’etica ― o magari della “parenetica”, cioè dell'esortazione ― a quello della legge. Il consenso informato diventa un documento legalmente vincolante.

I fautori della legge hanno voluto vedervi il punto di arrivo di due decenni di bioetica, tesa a portare dentro la pratica della medicina i valori dell’autonomia e dell’autodeterminazione, in accordo con l’aspirazione tipicamente americana a salvaguardare in ogni caso la libertà individuale.

Ma è sufficiente che un’idea sia buona, perché lo diventi anche la legge che la traduce in pratica? Un consenso legalmente valido può non coincidere con uno moralmente valido. Lo strumento legislativo è troppo grossolano per cogliere tutte quelle sfumature intermedie della capacità di intendere e di volere, e quindi di prendere delle decisioni relative alla vita e alla salute, che si collocano tra due estremi: quello del paziente riconosciuto ufficialmente incapace e quello che abbia, invece, il pieno possesso delle sue facoltà. I casi quotidiani più numerosi e problematici con cui si confronta il medico sono invece quelli che prevedono una capacità di autodeterminarsi che può rivelarsi dubbia o mutevole.

Il rischio peggiore è che il consenso informato imposto per legge si traduca in un ulteriore atto burocratico. E facile fare dell’ironia in proposito

Conosciamo tutti, per averla ripetutamente vista al cinema, la procedura della polizia americana che consiste nel leggere al cittadino che viene arrestato la lista dei sui diritti. Nel gergo della polizia, l’arrestato viene “mirandizzato” (dal nome della "Legge Miranda"), che ha introdotto la tutela di questo tipo di diritti). Sappiamo che si tratta di una procedura: è importante eseguirla (altrimenti qualsiasi avvocato può contestare l’arresto, per vizio di forma), non che la persona interessata vi prenda parte in modo consapevole. Si può ipotizzare che, in modo analogo, per la burocrazia

34

ospedaliera possa diventare rilevante solo sapere se il paziente è stato debitamente “danforthizzato” (il senatore del Missouri Danfoth ha legato, come abbiamo menzionato, il suo nome alla legge dell’autodeterminazione), senza curarsi del senso e del modo in cui la procedura viene realizzata... Il rischio che si profila è quello di un ulteriore impoverimento del tessuto relazionale che costituisce la dimensione umana della professione medica.

Il consenso informato nella legislazione italiana

Niente di analogo esiste in Italia. L’attività medica viene tendenzialmente vista come un’area in cui le normative giuridiche sono inappropriate, in quanto la medicina è in grado di regolare i rapporti tra terapeuti e pazienti in modo autonomo.

Sullo sfondo possiamo leggere il rapporto conflittuale tra medicina e diritto, che è stato tratteggiato in modo eloquente da Francesco D’Agostino, filosofo del diritto e attuale presidente del Comitato nazionale per la bioetica:

“I medici non amano i giuristi. I giuristi sospettano dei medici. Il problema del rapporto tra medicina e diritto, che in sé non è mai stato facile, sembra poi essere divenuto particolarmente difficile oggi, per il suo intrecciarsi con le più complesse questioni bioetiche. Il diritto vede nella medicina un’attività benefica sì, ma pericolosamente suscettibile di rovesciarsi in una minaccia per l’uomo: e cerca di approntare tutte le tecniche a sua disposizione per garantire il paziente contro il medico. La medicina, a sua volta, tende a vedere nel diritto un ossessivo e formalistico sistema di norme generali e astratte, incapaci di adattarsi alle molteplici e imprevedibili esigenze dei casi concreti, e che impongono al terapeuta il rispetto di procedure spesso burocratiche e antiquate, e in definitiva irrilevanti per gli interessi dei pazienti" (D’Agostino, 1993, p. 51).

35

In Italia, forse a causa di questa tensione di fondo, l’ambito della pratica medica si è sviluppato senza specifiche normative giuridiche. La legge regola attualmente solo alcune pratiche tra quelle che creano perplessità etiche e giuridiche.

Si tratta:

― della donazione di organi (la legge n. 458/1967 ha disciplinato il prelievo e il trapianto del rene tra viventi; la legge n. 644/1975 a proposito di espianto di organi da cadavere ha disposto che, in assenza di un’esplicita dichiarazione di donazione in vita, il coniuge non separato o i figli maggiorenni possano dissentire all’espianto);

― del transessualismo (legge n. 164/1982, che permette la modificazione del sesso fenotipico);

― della sterilizzazione volontaria (che risulta in pratica legalizzata dall’abolizione, da parte della legge n. 194/1978, degli articoli del codice che la proibivano);

― dell’interruzione di gravidanza (regolamentata dalla legge n. 194/1978).

In tutte queste leggi c’è una considerazione più o meno rilevante dell’autodeterminazione del cittadino, al quale viene riconosciuto il diritto di influenzare con la propria volontà le scelte che vengono fatte in medicina sulla sua salute e sul suo corpo.

Il concetto di consenso informato entra, invece, esplicitamente nella legislazione italiana solo con la legge n. 107/1990 sulle trasfusioni di sangue. Per la prima volta nelle norme che disciplinano le trasfusioni di sangue umano e dei suoi componenti per la produzione di plasmaderivati viene previsto il consenso informato:

Art. 3

“Per donazione di sangue e di emocomponenti sì intende l'offerta gratuita di sangue intero o plasma o piastrine o leucociti previo ‘consenso informato’ e la verifica dell’ idoneità fisica del donatore”.

Il D.M. del 15 gennaio 1991 specifica che il motivo per cui la trasfusione di sangue necessita del consenso informato del ricevente è che costituisce “una pratica terapeutica non esente da rischio”. Lo stesso D.M. specifica ulteriormente che il consenso del candidato donatore

36

“deve essere dato per iscritto, dopo che la procedura è stata spiegata in modo comprensibile per il donatore, ponendolo in condizioni di fare domande ed eventualmente rifiutare il consenso” (art. 26).

Più di recente il consenso informato è stato previsto, in uno dei decreti del ministro della Sanità per disinnescare l’emergenza sangue, prima della trasfusione o del trattamento con emoderivati.

Il decreto (Gazzetta Ufficiale n. 240, 13 ottobre 1995) riporta anche un modello previsto per il consenso informato.

|

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… nato/a a …………………………………………………… il ……………………………………………… sono stato informato dal dott. ……………………………………………………………………… che per le mie condizioni cliniche potrebbe essere necessario ricevere trasfusioni di sangue omologo/emocomponenti*, che tale pratica terapeutica non è completamente esente da rischi (inclusa, la trasmissione di virus dell’immunodeficienza, dell’epatite ecc). Ho ben compreso quanto mi è stato spiegato dal dott. ……………………………………………………………… sia in ordine alle mie condizioni cliniche, sia ai rischi connessi alla trasfusione come a quelli che potrebbero derivarmi se non mi sottoponessi alla trasfusione. Quindi acconsento/non acconsento* a essere sottoposto presso codesta struttura al trattamento trasfusionale necessario per tutto il decorso della mia malattia. Data …………………………………………… Firma ………………………………………… * Cancellare quanto non interessa

|

37

“Informazione e consenso all’atto medico”

(Comitato nazionale per la bioetica, 1992)

Passando dal versante della legge a quello dell’etica, troviamo un importante documento prodotto dal Comitato nazionale per la bioetica: “Informazione e consenso all’atto medico” (20 giugno 1992).

Il Comitato affronta il problema del consenso agli atti medici di diagnosi e cura, portando l’attenzione sulla quantità e qualità dell’informazione necessaria affinché il consenso sia moralmente valido.

Il documento vero e proprio è accompagnato da un’ampia relazione, che tocca i più diversi aspetti del tema: i modelli di medicina a cui il binomio informazione/consenso può essere riferito; l’esperienza clinica relativa al consenso informato; la giustificazione dell’atto medico dal punto di vista dei fondamenti giuridici; la posizione dei codici deontologici dei vari Paesi circa l’informazione e il consenso; l’applicazione di queste tematiche all’età pediatrica.

Il solido impianto di documentazione sembra essere una tacita manovra di supporto per far passare una concezione del rapporto medico-paziente molto innovativa rispetto a quella trasmessaci dalla tradizione. Il documento constata che, sotto il profilo sociologico, il nuovo contesto culturale, di cui la bioetica è espressione, richiede non tanto l’aggiunta di qualche nuova procedura, quanto la rimessa in discussione dei presupposti stessi dell’atto medico:

“Il consenso informato, che si traduce in una più ampia partecipazione del paziente alle decisioni che lo riguardano, è sempre più richiesto nelle nostre società; si ritiene tramontata la stagione del 'paternalismo medico' in cui il sanitario si sentiva, in virtù del mandato da esplicare nell'esercizio della professione, legittimato nell’ignorare le scelte e le inclinazioni del paziente, e a trasgredirle quando fossero in contrasto con l’indicazione clinica in senso stretto”.

L’informazione che il Comitato vuol promuovere “è finalizzata non a colmare la inevitabile differenza di conoscenze tecniche tra medico e paziente, ma a porre un soggetto (il paziente) nella condizione di esercitare correttamente i suoi diritti e quindi di formarsi una volontà che sia

38

effettivamente tale; in altri termini, porlo in condizione di scegliere.

Un’informazione corretta è perciò soprattutto chiara nell’indicare i passaggi decisionali fondamentali in una direzione o in un’altra, e cioè le alternative che si presentano: spetterà al curante presentare le ragioni per le quali viene consigliato un determinato provvedimento piuttosto che un altro”.

Dai passaggi citati risulta evidente che la proposta del Comitato non si identifica con la sostituzione dell’impianto paternalistico tradizionale a vantaggio di un modello di rapporto di tipo contrattuale-autonomistico. Al contrario, il documento mette in guardia dalle interpretazioni burocratiche del principio di autonomia applicato al rapporto tra medico e paziente:

“Nella ricerca sistematica, e quasi ossessiva, di un’adesione a ogni atto medico si può giungere a un ricorso indiscriminato a ‘moduli’ in cui raccogliere 'il consenso informato scritto': una modulistica del genere, pure se redatta con diligenza, non copre tutte le imprevedibili situazioni della realtà clinica e rischia di burocratizzare e di distorcere il peculiare carattere della fiducia a cui è improntato il rapporto”.

Al Comitato sta a cuore la difesa dell’alleanza terapeutica e l’ideale di piena umanizzazione dei rapporti in sanità, cui aspira la società attuale. L’informazione necessaria per garantire al consenso il suo carattere etico, e non soltanto giuridico, è quella che passa attraverso una comunicazione interpersonale (“Non basta una informazione fredda e distaccata, pur se legalisticamente precisa”).

Malgrado la continuità sostanziale di quanto proposto dal documento del Comitato per la bioetica con le esigenze di sempre associate a una “buona medicina”, il modello soggiacente a informazione e consenso all’atto medico si distacca da quello abitualmente coltivato dai medici. La diversità si rivela in alcuni snodi fondamentali, come quello del rapporto con i familiari. Il documento è esplicito al riguardo:

“È indiscutibile che un paziente adulto e in condizioni diintendere e di volere sia l’interlocutore vero (e talvolta l’unico) del medico”.

Il rapporto con i familiari o fiduciari è importante per acquisire elementi

39

utili a comprendere la psicologia del paziente e a inquadrare la situazione personale; non può essere invece il foro dove si prendono le decisioni “per il bene” del malato, a sua insaputa. Quando il medico viene invitato dai familiari a non fornire informazioni veritiere o complete al malato, non deve accondiscendere al loro desiderio. Secondo il Comitato, il medico è tenuto a fornire al paziente le informazioni che lo riguardano, seppur nelle modalità suggerite dalla prudenza:

“Notizie esatte ma prive di drammaticità, caratterizzate dal corredo di elementi che facciano intravvedere al paziente qualche speranza nel futuro che sarebbe disumano negare ”.

In occasione della pubblicazione del documento è insorta una divergenza di vedute tra il presidente del Comitato, Adriano Bompiani, e il presidente della FNOMCeO, Danilo Poggiolini, in merito alla competenza del Comitato nazionale per la bioetica a intervenire sul tema.

Il punto centrale della discussione può essere ricondotto alla domanda:

"L’etica medica è competenza esclusiva degli Ordini professionali, oppure anche altre istituzioni sono legittimate a prendere posizione in merito?"

Il punto di vista del presidente della Federazione degli Ordini tendeva a proporre l’autonomia della professione, attraverso la deontologia e la medicina legale, ogni volta che si renda necessario dare nuove norme o rivedere quelle vecchie relative al comportamento professionale dei sanitari.

L’intervento del Comitato in tema di informazione e consenso è stato quindi recepito come un’indebita intrusione. Attraverso il suo presidente, il Comitato per la bioetica ha ribadito che i suoi pareri hanno un valore solo consultivo, non normativo: il rilievo e l’autorevolezza che tali pareri potranno acquisire presso il potere legislativo e in genere nella società civile dipenderanno essenzialmente dal loro rigore e dalla loro coerenza intrinseca.

Tuttavia il Comitato non esclude che i suoi interventi, provenendo da un organismo interdisciplinare, possano toccare ambiti limitrofi a quelli della bioetica: questa eventualità deve essere intesa “come riprova e conferma del carattere ultimativamente unitario dei problemi della medicina contemporanea”.

40

Codici deontologici dei medici italiani

(1978, 1989, 1995)

La reazione dei vertici degli Ordini dei medici al documento del Comitato per la bioetica è più comprensibile se si pone la proposta del Comitato in rapporto con le posizioni proprie dei medici, riflesse nei loro codici deontologici.

Questi, nelle successive modifiche, documentano un progressivo avvicinamento al modello di rapporto medico-paziente proprio della concezione moderna di consenso informato. Tuttavia questo sviluppo ha comportato un parallelo distacco dal modello tradizionale, che viene designato con l’espressione “paternalismo medico”. L’informazione in tale modello è in funzione della finalità propria dell’atto medico, rivolto al bene del malato. Il medico deve gestirla tenendo presente la propria valutazione di ciò che reca beneficio o danno al malato, ed eventualmente la valutazione della famiglia; il malato, in quanto parte in causa, è per lo più ritenuto incapace di valutare quanta e quale informazione sia benefica per il suo stato.

Quando la prognosi è infausta o senza speranze di guarigione, l’impostazione paternalista tende a vedere come dovere del medico fare di tutto per proteggere il malato, non facendogli pervenire l’informazione. È coerente con questa posizione il coinvolgimento della famiglia, chiedendo ai familiari di condividere le decisioni del medico e di dare il consenso alla linea terapeutica proposta.

Tale concezione è rispecchiata nella sentenza della Corte d’Appello di Milano che in data 16.10.1964 rovesciava la decisione di primo grado del Tribunale di Milano, secondo la quale doveva ritenersi “irrilevante, dal punto di vista giuridico, il consenso prestato dal padre di un maggiorenne non interdetto”.

Secondo la Corte d’Appello, al comportamento del medico volto a nascondere la verità può corrispondere un alto valore morale: “Risponde ai criteri di ragionevolezza che devono caratterizzare la valutazione dei fatti umani oltre l’astrattezza e il formalismo delle norme, che il chirurgo taccia al malato la gravità del suo male e il rischio che un’operazione comporta, criterio sanzionato da una prassi tramandata a noi da tempi antichissimi e consacrata nei princìpi deontologici secondo cui il celare all’ammalato la nuda verità è precipuo dovere, forse il più nobile, del medico cui spetta di vagliare ciò che il paziente debba sapere e quanto debba essergli nascosto”.

41

Non stupisce perciò trovare nel Codice deontologico medico del 1978, tra le regole generali di comportamento che esprimono i doveri del medico nei confronti del paziente:

Art. 30

“Una prognosi grave o infausta può essere tenuta nascosta al malato, ma non alla famiglia. In ogni caso la volontà del paziente, liberamente espressa, deve rappresentare per il medico un elemento al quale egli ispirerà il suo comportamento".

Un articolo successivo (art. 39) prevede il consenso del paziente per atti medici che “comportino un rischio”. Tale consenso è richiesto in modo personale e non delegabile.

Nella revisione del codice approvata nel 1989, la posizione dei medici italiani relativamente al problema se comunicare una diagnosi infausta al paziente o alla famiglia rimane sostanzialmente immutata. La nuova formulazione suona:

“Il medico potrà valutare l’opportunità di tenere nascosta al malato e di attenuare una prognosi grave o infausta, la quale dovrà essere comunque comunicata ai congiunti”.

La seconda parte dell’articolo, relativa alla volontà del paziente come guida all’operato del medico, viene poi ripresa letteralmente. Oltre a un’attenuazione nella forma (“il medico potrà valutare”...), l’unica modifica di rilievo è la sostituzione del riferimento alla “famiglia” con quello di “congiunti”. Evidentemente anche in Italia l’immagine tradizionale di famiglia, in cui le relazioni esistenti di fatto rispecchiano sostanzialmente ciò che risulta all’anagrafe, cede il passo a situazioni più mobili e “irregolari”.

La nuova formulazione permette di equiparare alla famiglia del malato anche un convivente, ovvero chiunque di fatto abbia un rapporto significativo con il malato stesso. Al di là di questo ampliamento nel numero e nelle caratteristiche degli interlocutori del medico, l’impianto della deontologia resta immutato: il medico è tenuto a rispettare la

42

volontà del malato, ma si riserva la valutazione delle informazioni che è opportuno dare allo stesso.

La spinta culturale al cambiamento deve essere notevole, se nel giro di poco più di un lustro l’Ordine dei medici ha sentito la necessità di varare una nuova versione del codice di comportamento dei professionisti (giugno 1995). Hanno fatto notizia soprattutto le prese di posizione restrittive dei medici italiani nei confronti delle procedure di riproduzione medicalmente assistita.

Molto più carichi di conseguenza nella pratica quotidiana della medicina sono invece gli articoli (artt. 29-31) dedicati al consenso agli atti medici. Il principio secondo cui al paziente devono essere date le informazioni necessarie per essere messo in grado di essere il protagonista delle decisioni che lo riguardano è accettato senza esitazioni.

La posizione è tanto più meritevole di attenzione, in quanto i medici italiani nel 1995 vengono ad allinearsi con quanto auspicato dal documento “Informazione e consenso all’atto medico” nel 1992, e allora respinto dai supremi organismi rappresentativi dell’Ordine.

Riportiamo, per facilitare la documentazione, gli articoli del nuovo codice relativi a “Informazione e consenso del paziente” (Capo IV).

Art. 29

“Il medico ha il dovere di dare al paziente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sulla diagnosi, la prognosi, le prospettive terapeutiche e le loro conseguenze, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche .

Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere comunque soddisfatta.

Le informazioni relative al programma diagnostico e terapeutico possono essere circoscritte a quegli elementi che cultura e condizione psicologica del paziente sono in grado di recepire e accettare, evitando superflue precisazioni di dati inerenti gli aspetti scientifici.

43

Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazioni e sofferenze particolari al paziente, devono essere fornite con circospezione, usando terminologie non traumatizzanti senza escludere mai elementi di speranza.

La volontà del paziente, liberamente e attualmente espressa, deve informare il comportamento del medico, entro i limiti della potestà, della dignità e della libertà professionale.

Spetta ai responsabili delle strutture di ricovero stabilire le modalità organizzative per assicurare la corretta informazione ai pazienti in condizione di degenza, in accordo e collaborazione con il medico curante”.

Art. 30

“Il medico è tenuto a informare i congiunti del paziente che non sia in grado di comprendere le informazioni relative al suo stato di salute o che esprima il desiderio di rendere i suddetti partecipi delle sue condizioni”.

Art. 31

“Il medico non può intraprendere alcuna attività diagnostica o terapeutica senza il consenso del paziente validamente informato.

Il consenso informato deve essere documentato in forma scritta in tutti i casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche o terapeutiche o per le possibili conseguenze sull'integrità fisica, si renda opportuna una manifestazione inequivoca della volontà del paziente.

Il procedimento diagnostico e il trattamento terapeutico che possono comportare grave rischio per l’incolumità del paziente, devono essere intrapresi, comunque,

44

solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito un’opportuna documentazione del consenso.

In ogni caso, in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace di intendere e di volere, il medico deve desistere da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà del paziente, ove non ricorrano le condizioni di cui al successivo articolo 33”.

Leggi di riordino della disciplina in materia sanitaria

Dall’insieme dei provvedimenti legislativi che costituiscono il nuovo volto che la sanità italiana degli anni ’90 si sta dando, risultano delle indicazioni autorevoli nella direzione generale di una cultura del consenso informato.

Nel disegno generale dei decreti legislativi n. 502/1992 e n. 517/1993 l’opinione pubblica ha colto soprattutto gli aspetti relativi alla “aziendalizzazione” delle USL, ai diversi sistemi di finanziamento, finalizzati a dare al sistema una forte spinta in direzione dell’efficienza, e agli elementi di competitività introdotti tra le strutture erogatrici di servizi sanitari. Non sono questi gli unici elementi di novità nel riordino del sistema.

Ancor più innovativa è la funzione di guida attribuita ai cittadini nell’orientare il Servizio sanitario nazionale verso livelli di qualità. I DD.LL. sviluppano questa prospettiva nel Titolo IV: “Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini”, in particolare nell'art. 14. Sarà compito del ministro della Sanità definire degli “indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie” relativamente, in particolare, alla personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza e al diritto all’informazione. Nella prospettiva che attribuisce una centralità strategica al cittadino-utente dei servizi l’informazione appare come un valore cruciale per valutare la qualità della prestazione.

È appropriato invocare a questo proposito lo spirito aziendale, non in una prospettiva economicistica, bensì come uno stile diverso di rapporti, di cui hanno bisogno tutte le amministrazioni e i servizi del settore pubblico (Cassese, 1994; Osborne, Gaebler, 1992).

45

Un’indicazione ancor più esplicita in questo senso viene dalla Carta dei servizi pubblici sanitari, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della sanità (2 maggio 1995).

Al cittadino viene attribuito un “potere di controllo diretto sulla qualità dei servizi erogati”. Non si tratta ― precisa la Carta ― di una tutela dei diritti degli utenti intesa come mero riconoscimento formale di garanzie al cittadino. Il ruolo forte assegnato ai cittadini nell’orientare l’attività dei pubblici servizi deriva direttamente dall’idea di azienda di pubblico servizio, la cui “missione” è quella di fornire un servizio di buona qualità ai cittadini-utenti. Non potrà espletare il suo compito se non metterà gli utenti dei servizi in condizione di pilotare la ricerca della qualità.

Il consenso informato, in questa prospettiva, ci appare non tanto come condizione di legittimità degli interventi, per il rispetto formale dei diritti individuali, quanto piuttosto come una strategia di buona conduzione aziendale di una struttura di servizi destinati alla persona.

Parlamento europeo

Il consenso informato ha trovato anche un’esplicita collocazione nelle normative che l’Europa, che si va faticosamente costruendo come realtà culturale e politica omogenea, si è data in materia di bioetica.

Il punto culminante è costituito dalla Convenzione sulla bioetica (per la precisione: “Progetto di convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina”), approvata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa nella sessione 30 gennaio ― 3 febbraio 1995.

Per comprendere quale immenso sforzo di accordo la Convenzione comporti, è opportuno collocarla sullo sfondo del travagliato cammino che ha dovuto percorrere l’Europa per giungere a una normativa vincolante per tutti i Paesi che la costituiscono.

Ancor prima che i più recenti progressi nella biologia e nella medicina richiamassero l’attenzione sulle possibilità di abusi e di azioni contrarie alla dignità umana, l’Europa ha dovuto confrontarsi con

46

scandalose violazioni del “minimo morale”, avvenute sotto il segno delle politiche eugenetiche e delle sperimentazioni con esseri umani di marca “nazista”. Una delle barriere innalzate per prevenire quelle ricadute nella barbarie è stata la Convenzione europea sui diritti dell’uomo, approvata nel 1950 dai 23 Stati membri del Consiglio d’Europa.

La Convenzione vuol essere una garanzia collettiva sul piano europeo di alcuni dei princìpi enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, rafforzata da un controllo internazionale giudiziario, le cui decisioni devono essere rispettate da tutti gli Stati. Gli organi di controllo sono la Commissione europea dei diritti dell’uomo e il Tribunale europeo dei diritti dell’uomo, che hanno la loro sede a Strasburgo.

Tuttavia, le nuove pratiche biomediche rischiano di infrangere tali diritti, pur senza superare il livello di guardia costituito dalla Convenzione. Il Tribunale europeo dei diritti dell’uomo è stato chiamato negli ultimi anni a intervenire su questioni che esulano completamente dal quadro problematico per il quale è stato istituito e per le quali i suoi strumenti giuridici appaiono quantomeno inadeguati.

Per esemplificare: una signora danese nel 1983 è ricorsa al Tribunale dichiarando di essere stata sottoposta a “tortura” perché l’uso di un nuovo strumento, in un’operazione volontaria di sterilizzazione che non aveva avuto successo, aveva costituito un esperimento senza il suo consenso.

Un altro caso riguarda il ricorso al Tribunale per la condanna da parte del governo francese delle organizzazioni che aiutano le coppie a cercare madri “gestazionali” (altrimenti dette “uteri in affitto”). Il Tribunale è stato chiamato anche a deliberare circa i diritti di un donatore di seme olandese, il quale chiedeva che gli fosse concesso il diritto di visita nei confronti di un bambino nato dalla sua donazione.

Dalla metà degli anni ’ 80 si è incominciato a sentire in maniera acuta in Europa la carenza di una riflessione adeguata nell’ambito bioetico, come supporto per normative omogenee. Nel 1985 i ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa si dichiaravano per un fronte comune, affermando che le leggi nazionali sarebbero state inefficaci se non ci fosse stato un allineamento dei Paesi vicini. Il diffondersi delle nuove pratiche scuote la società nelle sue convinzioni più profonde. Anche chi non sia turbato dalle questioni metafisiche o dai dubbi etici, non può comunque non vedere almeno la dimensione economica dei problemi. In Europa ci stiamo avvicinando inesorabilmente al “grande mercato”, che si aprirà con la caduta delle barriere nazionali. Poiché la pratiche biomediche hanno una ricaduta economica di enorme importanza, quando gli

47

investimenti privati potranno circolare liberamente si rischierà di vederli risucchiati da Paesi con una legislazione più tollerante, a danno di quelli che pongono ai propri ricercatori limitazioni più severe in nome della sicurezza e dell’etica. È una prospettiva che diventa inquietante quando si prende in considerazione la commercializzazione del corpo umano.

Le iniziative per creare una legislazione comune in materia di bioetica hanno dovuto affrontare il dibattito se, in linea di principio, tale unificazione sia possibile o auspicabile. Coloro che sono contrari a una legiferazione in questo ambito adducono come argomento l’insufficiente consenso che esiste attualmente su alcune questioni antropologiche cruciali, come l’inizio e la fine della vita, lo status giuridico deH’embrione, l’impatto delle tecnologie riproduttive e della genetica. L’impegno comune, per esempio, a rispettare la vita umana ha poco senso quando gli stati divergono radicalmente in questioni come l’aborto o l’uso di embrioni nella ricerca.

Coloro, peraltro, che sollecitano misure di regolazione giuridica, considerano i benefici di una legislazione a diversi livelli. La legge da sola non modifica le convinzioni morali delle persone, tuttavia ne può influenzare il comportamento dal punto di vista della morale comune. Non avere nessuna legge equivale all’anarchia. Tra una legge inefficace e un’abdicazione di responsabilità da parte dello stato, è meglio correre il rischio di un’eventuale inefficacia. Una legislazione anche imperfetta, inoltre, avrebbe effetti contagiosi positivi su altri Paesi, che potrebbero ispirarvisi e migliorarla.

In una situazione di incertezza diffusa sulle questioni di fondo, la linea di accordo è passata attraverso un progetto di Convenzione sulla bioetica. I progetti per una bioetica europea sembrano troppo ambiziosi, se si considerano tutte le diversità di cui si deve tener conto. L’Europa è infatti un mosaico di realtà culturali, che si estende dall'Irlanda alla Turchia: dal Paese ― per intenderci ― che ha introdotto l’illegittimità dell’aborto nella costituzione e ha discusso a lungo se togliere il passaporto a una minorenne che intendeva recarsi all’estero per interrompere una gravidanza frutto di un incesto, al Paese che considera per motivi religiosi l’integrità del corpo come inviolabile e si oppone perciò a qualsiasi pratica di trapianto di organi.

Con differenze culturali e religiose così radicali, è difficile immaginare un cammino europeo verso la bioetica che proceda allo stesso passo. Un nuovo insieme di regole, che sappia combinare norme giuridiche, morali e diritti dell’uomo per tutelare i valori minacciati dalle pratiche biomediche, è ancora lontano. Tanto più significativo è il fatto, perciò, che uno dei

48

punti di accordo ottenuti con maggiore facilità nella Convenzione sulla bioetica del 1995 riguardi la necessità di ottenere il consenso per ogni intervento su una persona in ambito sanitario, sia per diagnosi, prevenzione, terapia, riabilitazione o ricerca. Il documento, infatti, prevede che:

“Nessun intervento in materia di salute può essere effettuato su una persona senza il suo consenso informato, libero, esplicito e specifico”.

49

III

CONSENSO INFORMATO E BIOETICA

L’evoluzione dell’etica in medicina

L’etica medica come etica dei medici

Oggi, alla fine del XX secolo, cerchiamo una “buona” medicina per rispondere ai nostri problemi di salute, non meno di quanto abbiano fatto i nostri antenati o i nostri padri, soltanto una generazione fa. Ma la nostra idea di ciò che corrisponde a buona o cattiva medicina è cambiata, così come sono cambiate le nostre attese nei confronti di un ospedale o del servizio sanitario pubblico. Più precisamente, possiamo dire che ci troviamo presi in un processo storico che ha visto il susseguirsi di almeno tre grandi modelli di buona medicina, ognuno dei quali prospetta in modo coerente come si devono comportare i diversi protagonisti del sistema delle cure: i medici, i malati, le varie professioni sanitarie, la società nel suo insieme. Ogni modello che si sussegue nel tempo ci obbliga a ripensare ogni volta la medicina intera sotto una diversa luce per quello che riguarda la qualità.

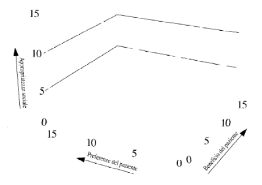

Per illustrare i cambiamenti di tutto ciò che associamo all’idea di “buona” medicina, ci serviremo di uno schema riportato nella tabella successiva. Come ogni schema, introduce una certa semplificazione nella realtà delle cose, ma ha il vantaggio di concentrare l’attenzione sui punti nevralgici del cambiamento.

Il primo modello presentato dallo schema può essere chiamato premoderno. Ha caratteristiche di grande antichità e di forte tenuta nel tempo. La sua antichità è indiscussa, in quanto in Occidente risale almeno

50

STAGIONI DELL'ETICA IN MEDICINA

|

|

Epoca premoderna Etica medica

|

Epoca moderna Bioetica |

Epoca postmoderna Etica dell'organizzazione

|

|

La buona medicina |

Quale trattamento porta maggior beneficio al paziente? |

Quale trattamento rispetta il malato nei suoi valori e nell’autonomia delle sue scelte

|

Quale trattamento ottimizza l’uso delle risorse e produce un paziente/cliente soddisfatto? |

|

L’ideale medico

|

Paternalismo benevolo (scienza e coscienza) |

Autorità democraticamente condivisa

|

Leadership morale, scientifica, organizzativa |

|

Il buon paziente

|

Obbediente (compliance) |

Partecipante (consenso informato) |

Cliente giustamente soddisfatto e consolidato |

|

Il buon rapporto |

Alleanza terapeutica (il dottore con il suo paziente) |

Partnership (professionista- utente)

|

Stewardship (fornitore di servizi-cliente) Contratto di assistenza: azienda/popolazione

|