- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina

- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina

- La formazione del personale delle aziende sanitarie

- Trapianti ed equità nel ridisegno dello stato sociale

- Formarsi alla nuova sanità

- La qualità nei servizi sociali e sanitari: tra management ed etica

- La qualità nei servizi sociali e sanitari: tra management ed etica

- Il buon ospedale: modelli di qualità in prospettiva storica

- La cultura del limite nell'agire medico: quando meno è meglio

- Is prevention an ethical problem?

- EBM e EBN: interrogativi etici

- Problemi etici in una sanità aziendalizzata

- Quale mediazione etica tra domanda e offerta nella sanità

- L'azienda sanitaria e i malati

- L'azienda sanitaria e i malati

- Leggi di mercato ed etica professionale

- Quaderni di sanità pubblica

- Rilancio della salute per tutti

- L'umanizzazione del servizio assistenziale

- L'umanizzazione dell'ospedale

- Il limite: economia, etica, ascetica

- Limiti e qualità in medicina

- L'ospedale è un luogo etico?

- Il processo di cambiamento nella sanità italiana

- Salute oggettiva, salute percepita e benessere

- Etica e management

- Problemi di giustizia in sanità nell'orizzonte della bioetica

- Il buon ospedale: modelli di qualità in prospettiva storica

- L'ospedale del futuro sarà un luogo etico?

- L'etica della prevenzione

- Etica della prevenzione tra diritto individuale e dovere collettivo

- Rapporto sanità '97

- Esperienza multicentrica di coinvolgimento degli operatori sanitari

- Il cittadino, il medico e l'Aids

- AIDS la sindrome misteriosa

- Il malato di tumore in Lombardia

- Questioni etiche in oncologia

- Miglioramento della qualità

MANAGEMENT PER LA NUOVA SANITÀ

a cura di Sandro Spinsanti

Istituto Giano per le Medical Humanities e il management in sanità

EdiSES, Napoli 1997

pp. 1-8

1

INTRODUZIONE

IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO NELLA SANITÀ ITALIANA:

RISCHI E OPPORTUNITÀ

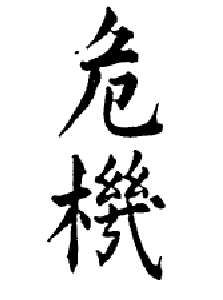

Per la sanità italiana è suonata l'ora del cambiamento. Un cambiamento reso inevitabile dal collasso economico del Servizio sanitario nazionale; ma anche auspicabile per invertire la tendenza alla disaffezione verso un sistema pubblico ormai correntemente etichettato come “malasanità”. La qualifica di sistema in crisi è talmente abusata da non poter più essere proposta. A meno che, seguendo il suggerimento di un esperto della cultura manageriale (D'Egidio, 1993, p. 34), non ci decidiamo a guardare alla crisi attraverso l'ideogramma cinese che la rappresenta.

L'ideogramma nel suo insieme si legge “crisi”; ma, se lo si scompone, la parte superiore si legge ki, che sta per “pericolo”, quello inferiore “opportunità”. Il cambiamento che la crisi rende necessario può anche essere visto come un'occasione da sfruttare con intelligenza, per cambiare il volto della nostra sanità. Questa è la prospettiva, del resto, fatta propria dal Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996. Tra gli obiettivi del Piano, infatti, troviamo proprio l'indicazione di una opportunità di cambiamento radicale: «La necessità di ripensare a fondo il profilo stesso di un programma sanitario per il Paese si presenta come una straordinaria opportunità per ridefinire il progetto di civiltà, che è l'obiettivo di una politica della salute. Per anni si è pensato che la promozione della salute richiedesse solo nuovi investimenti in tecnologie, strutture e personale

2

sanitario, nella consapevolezza di ottenere solo da tale impegno un migliore livello di salute. L'inversione di rotta, cui il momento attuale costringe, punta a un miglioramento che si sviluppa sotto il segno della qualità, più che della quantità. La pressione della scarsità delle risorse orienta a immaginare un servizio alla salute che accetti in senso positivo la sfida dell'autolimitazione».

Gli slogan che riassumono presso il grande pubblico il riordino in atto nel nostro sistema sanitario ruotano intorno alla aziendalizzazione e al ruolo attivo svolto dai manager nella conduzione delle aziende sanitarie. Ospedali-aziende e medici-manager: due fantasmi più adatti a creare equivoci che a ricondurre il riordino avviato a quella solida progettazione normativa che sta alla sua base. La conduzione aziendale delle istituzioni che erogano servizi sanitari viene associata nell'immaginario a una ricerca di profitti a ogni costo. È naturale sollevare obiezioni in nome dell'etica: la salute non può essere trattata come una merce, né i servizi sanitari sottoposti alle leggi del mercato, regolato dalla domanda e dall'offerta.

Avviene molto raramente, purtroppo, che il termine “azienda” applicato all'organizzazione del Servizio sanitario non faccia pensare al profitto e al mercato, ma induca invece ad associazioni mentali positive, quali: una sana attenzione ai vincoli economici, che porti a identificare ed eliminare gli sprechi; un senso di appartenenza tra tutti coloro che operano nell'azienda, nato dalla consapevolezza che l'obiettivo (in questo caso: servizi sanitari efficaci, che producano dei pazienti/clienti soddisfatti) richiede l'interdipendenza di tutti coloro che lavorano nell'azienda; lo sviluppo di una “mission” comune (quella che la Carta dei servizi pubblici sanitari formula come: “fornire un servizio di buona qualità ai cittadini-utenti”); una nuova cultura organizzativa, che premi la creatività nella ricerca di soluzioni che abbinino economia ed etica, efficacia, efficienza e qualità percepita; nuove regole tra strutture che erogano servizi sanitari e popolazione, tra professionisti e dirigenza, un nuovo equilibrio ― in breve ― tra diritti e doveri di tutti. Finché l'evocazione dell'azienda non ci porterà ad associare questi obiettivi, l'aziendalizzazione della sanità sarà osteggiata da coloro che vedono nel progetto una minaccia per i valori sui quali la medicina tradizionalmente si regge.

Non minori sono gli equivoci generati dal termine manager. A cominciare da quelli semantici. Come ci ricorda Beppe Severgnini, un “italiano con la valigia” che viaggiando ha imparato a conoscere gli strani destini delle parole: «Manager non vuol dire “alto dirigente” (che si dice executive); in Inghilterra si può essere manager di un negozio di bottoni» (Severgnini, 1992, p. 22). Ma in Italia il manager, identificato con il non plus ultra del sapere organizzativo, viene per lo più sentito come lontano dal livello decisionale di chi, come medico, sta in prima linea sul fronte operativo. La sanità in mano ai manager suona come un'ulteriore

3

espropriazione, mentre il senso del riordino in atto nella sanità è proprio il contrario: riportare l'accento sulla centralità dei medici quali decisori finali nelle scelte, per avere un sistema sanitario che garantisca non solo efficacia e qualità, ma anche efficienza ed equità distributiva.

Bisogna riconoscere che i fraintendimenti sono favoriti da espressioni poco meditate. Quando, ad esempio, capita di imbattersi in frasi quali: «Obiettivo fondamentale del progetto “medico-manager” deve essere quello di mettere il primario in condizione di gestire il proprio business»; oppure: «Il primo passo da compiere è quello di costruire un modello di riferimento ― basato su componenti sia di efficienza sociosanitaria sia di efficienza economica ― il cui obiettivo sia rappresentato dall'equilibrio socio-economico» (Benardon, 1994, p. 52), la reazione di rifiuto dei medici più consapevoli del loro mandato ― “Medico-manager? No, grazie” ― appare pienamente giustificata.

Se invece di lasciarci guidare dagli slogan cerchiamo di ricostruire i grandi tratti della congiuntura culturale in cui nasce il progetto di riordino della nostra sanità, individuiamo in primo luogo la necessità di rendere più europea la nostra amministrazione, ponendo gli uffici pubblici al servizio degli utenti. Secondo l'analisi autorevole di Sabino Cassese, il ministro della funzione pubblica che nel governo Ciampi ha coraggiosamente affrontato la questione amministrativa, «la sfiducia nelle istituzioni che ha aperto la quinta fase costituzionale dell'Italia unita, dopo quella oligarchica (dall'unità alla fine del secolo scorso), quella liberaldemocratica (dall'inizio del secolo al 1922), quella fascista (1922-1943) e quella democratica (1943-1994), non si deve solo ai pessimi voti raccolti dai partiti che sono scomparsi, ma anche alla brutta pagella dell'amministrazione italiana» (Cassese, 1994 a, p. 275). La questione amministrativa, fino all'aprile 1993, attirava scarsa attenzione. Non che l'inefficienza dell'amministrazione non fosse percepita dal pubblico, ma la politica mostrava disinteresse verso l'amministrazione: «Come tutto ciò che non interessa, il funzionamento dell'amministrazione rimaneva affidato alla buona volontà di poche persone. Si può dire che l'amministrazione era lasciata esistere (...). Proprio perché staccata dalla società, l'amministrazione era introflessa, poco attenta a quello che accadeva intorno, alle esigenze degli utenti» (Cassese, ibi).

L'inversione di tendenza consisteva nel puntare ad un'amministrazione al servizio del cittadino e degli utenti, consumer oriented, operante non solo nell'interesse pubblico, ma nell'interesse del pubblico. L'impulso che il breve ma deciso ministero di Sabino Cassese imprimeva all'amministrazione pubblica in Italia intendeva far allineare il nostro paese con le riforme amministrative già in atto negli Stati Uniti d'America (decisivo è stato, a questo proposito, il rapporto a cui è stato attribuito il titolo programmatico “Reinventare il governo. In che modo lo spirito aziendale sta trasformando il settore pubblico”: Oborne, Gaebler,

4

1992), nel Regno Unito (in particolare con i controlli di efficienza e la “Carta dei cittadini”) e in Francia (Cassese, 1994 b). L'operazione di ridare sovranità agli utenti non poteva non coinvolgere in modo prioritario la sanità, uno dei pubblici servizi erogati dallo stato che ha la maggiore importanza nella lista delle priorità.

Un secondo tratto del rinnovamento culturale nel quale va collocato il riordino della sanità in atto nella nostra società è la fine, voluta e prevista, di quella vistosa degenerazione che il sistema pubblico di erogazione delle cure sanitarie ha subito progressivamente, dopo l'introduzione della riforma sanitaria della 833 nel 1978, ad opera dei partiti politici. Gli osservatori della sanità non avevano difficoltà a denunciare senza mezzi termini la situazione come patologica: «La politica ha prestato alla sanità i suoi uomini, il simbolismo della sua parola ― nella versione più fatua, quella caratterizzata da logorrea e vacuità ― e, purtroppo, il più importante dei suoi vizi: il clientelismo» (Di Michele, 1993, p. 116). Il progetto originario sottostante alla riforma sanitaria e all'introduzione del Ssn è stato deviato, dando origine alla sanità dei partiti.

L'invasione dei politici sulla scena della sanità è stata qualificata da voci autorevoli come una colonizzazione. Il processo correttivo per riportare la sanità alla sua originaria vocazione equivale, quindi, a una “decolonizzazione”. Il senso metaforico di questa parola esprime con sufficiente chiarezza il bisogno di fare piazza pulita con personaggi che nella sanità si sono comportati come funzionari coloniali nelle terre occupate. Ma il riferimento alla decolonizzazione, intesa come un processo culturale, può essere interpretato in modo molto più appropriato di quanto è concesso a una metafora.

Sulla decolonizzazione si è dovuto riflettere intensamente quando, circa tre decenni fa, sono giunti al tramonto degli ultimi regimi coloniali. Agli inizi degli anni sessanta il libro di Frantz Fanon I dannati della terra costituiva la lettura d'obbligo degli intellettuali progressisti. Fanon, psichiatra e politico, era arrivato alla conclusione che la colonizzazione non cessa automaticamente il giorno in cui si dichiara l'indipendenza politica di un paese. Cambia il regime, ma le strutture più profonde che reggono il modo di pensare e di comportarsi rimangono le stesse. Con la sua solita abilità a fornire formule avvincenti, Jean Paul Sartre riconduceva il tema della decolonizzazione a una questione psicopatologica: «L'indigenato è una nevrosi introdotta e mantenuta dal colono nei colonizzati con il loro consenso» (Fanon, 1962, p. XVII).

Non sembri sproporzionato mettere in rapporto questi processi con quello che avviene nella sanità in Italia. Se è vero che il sistema sanitario è stato colonizzato dal lato peggiore della politica, è ipotizzabile che nei sanitari si riscontrino le deformazioni tipiche dei colonizzati. Come tratti caratteristici della nevrosi del colonizzato si possono menzionare la

5

propensione al lamento sterile, l'autodenigrazione, le recriminazioni velleitarie e l'impressione di essere straniero a casa propria. La decolonizzazione è effettiva solo quando i coloni si liberano dalle strutture mentali che hanno interiorizzato. Per i professionisti sanitari ciò implica l'abbandono di quella impotenza consensuale ― anche se opera a livello inconscio, come tutte le nevrosi ― che porta ad attendere la soluzione dei problemi dal di fuori: dai politici e dagli amministratori. La quintessenza di questo processo di decolonizzazione è la rinuncia da parte di chi lavora professionalmente in medicina alla condizione psicologica di “indigeno” e la riappropriazione del ruolo che gli compete nella gestione quotidiana del sistema di somministrazione delle cure. Questa è, ricondotta all'istanza di fondo che la regge, la svolta verso la managerialità con cui si intende rispondere ai mali della nostra sanità.

La terza dimensione del cambiamento generale che giustifica l'adozione dello stile azienda in sanità è quella relativa all'etica. La somministrazione di cure sanitarie si è sempre ispirata al rispetto di alcuni valori, comprendendosi quindi come attività eminentemente etica. Ma i valori di riferimento si sono modificati. Il modo tradizionale di concepire il ruolo del medico correlava la sua attività unicamente al valore della salute da riconquistare o da promuovere. Il sanitario nelle sue decisioni aveva un solo vincolo: lasciarsi guidare dalla considerazione del bene del malato. Al medico del cancelliere Bismarck è stata attribuita la frase che sintetizzava quell'ideale: «Quando io curo un malato, siamo io e lui soli su un'isola deserta». Fare tutto il possibile per guarire il malato che aveva davanti: gli obblighi morali del medico erano circoscritti da questo imperativo dell'etica medica. Anche nell'altra scuola che si è sviluppata dal ceppo della tradizione ippocratica, la medicina omeopatica, i doveri del medico sono stati modulati unicamente sull'attività terapeutica. Il primo paragrafo dell'Organon dell'arte di guarire di Hahnemann (1993) si apre con la dichiarazione perentoria: «L'unico compito del medico è guarire presto, dolcemente, durevolmente».

La tradizionale estraneità del medico a considerazioni di ordine sociale ed economico, come il contenimento dei costi e l'eliminazione degli sprechi, è stata ulteriormente aggravata dalla socializzazione delle cure sanitarie nell'ambito dei vari programmi di welfare state: la presenza di un terzo pagante ― la mutua, il Servizio sanitario nazionale ― ha dispensato sempre più il medico dal gestire le risorse secondo criteri di economicità e di equità. L'innovazione culturale in corso ci dice che quell'epoca deve essere considerata come definitivamente tramontata.

L'adozione dello stile azienda non abolisce i vincoli tradizionali che l'etica pone all'attività del medico: semplicemente, ne allarga l'orizzonte, includendovi altri riferimenti. La qualità etica e quella economica nell'erogazione delle cure sanitarie si implicano reciprocamente. Chi

6

teme che l'interesse a soddisfare (e quindi a conservarsi) il paziente-cliente dell'azienda sanitaria possa svuotare di contenuto morale la pratica della medicina, può tranquillizzarsi. Anche le imprese che pur tendono ai profitti devono fare i conti con le esigenze dell'etica (è nata anche una rivista specifica Etica e affari, epigona di altre da tempo fiorenti in ambiente anglosassone). Il confronto con l'etica è tanto più necessario per aziende di servizio, e di servizio pubblico. La soddisfazione del cliente, ottenuta in qualsiasi modo, non può essere un imperativo assoluto. Prima di tutto, perché un paziente soddisfatto, ma imbrogliato, si vendica. In sanità le bugie hanno le gambe particolarmente corte e sarà sempre più difficile, con la maggiore informazione in materia di salute, aver pazienti soddisfatti se quello che è stato offerto non ha risposto alle loro legittime attese.

Inoltre in medicina ci sono obblighi morali che vincolano comunque, indipendentemente dalla soddisfazione del paziente. Questi obblighi morali, che nella tradizione filosofica dell'occidente costituiscono l'“etica del minimo” (minima moralia), sono principalmente due: non procurare danno a nessuno (il “primum non nocere” ippocratico) e trattare tutte le persone con uguale considerazione e rispetto. L'etica dovrà vigilare affinché la soddisfazione del paziente vada di pari passo con le esigenze morali minime, che tutti riconoscono come inderogabili. Nei tempi lunghi, quindi, il successo sarà di chi si è preposto come obiettivo non il paziente soddisfatto a ogni costo, ma il paziente “giustamente” soddisfatto.

Le linee di fondo del cambiamento in atto giustificano interventi su diversi livelli. Quello normativo ― già attuato dalla complessa rete di leggi, decreti e linee-guida ― conferisce la base unitaria e solida alla nuova sanità. Il sistema di finanziamento, teso a garantire l'efficienza economica, è imbricato con gli altri tasselli normativi, riferiti al rapporto pubblico-privato, alla regionalizzazione della sanità, all'introduzione dell'accreditamento delle strutture. Contemporaneamente il nuovo profilo della sanità italiana porta a modificare sia l'organizzazione del lavoro, sia il rapporto tra le professioni sanitarie e gli utenti dei servizi. È quanto dire che si tratta di un cambiamento sistemico, e non solo di elementi separati del sistema stesso. Per questo motivo il volume presenta, malgrado la varietà dei temi e la molteplicità degli autori, una profonda coerenza interna.

L'unitarietà dell'impianto è la traduzione concreta di una concezione della medicina che si ispira al movimento delle Medical Humanities. Le più antiche e consolidate professioni della salute sono oggi provocate a uscire dal loro aristocratico isolamento e a confrontarsi con altri saperi. La giustificazione del movimento delle Medical Humanities sta proprio nella consapevolezza che nessuna disciplina o professione ha il monopolio del modo “corretto” di intendere la salute e la malattia, né alcuna

7

ha l'esclusiva dell'azione sanitaria. Le diverse prospettive appaiono talvolta in conflitto (basti pensare al contrasto tra le ragioni dell'etica, che chiede di curare ― e curare bene ― ogni persona che ha bisogno di assistenza, e le esigenze dell'economia, che deve ripartire risorse limitate). L'ipotesi teorica è, invece, che possono essere complementari. Anzi, che il concerto di voci che costituiscono le Medical Humanities fornisce un salutare correttivo alle nostre concezioni e alle pratiche sanitarie correnti. È l'ipotesi su cui si fonda l'“Istituto Giano per le Medical Humanities e il management in sanità” e che si può ritrovare nella rivista L'Arco di Giano (ed. Franco Angeli).

Un motivo ulteriore di omogeneità di questo volume è offerto dal fatto che il lavoro di redazione dei testi è stato preceduto da un intenso confronto pratico degli studiosi che hanno collaborato al manuale con i sanitari che sono impegnati in prima linea nella trasformazione della sanità italiana. Due vasti programmi di formazione manageriale sono stati intrapresi dalle società scientifiche che raggruppano i cardiologi ospedalieri (ANMCO) e i gastroenterologi ed endoscopisti digestivi (SIGE, AIGO e SIED), con il supporto di aziende farmaceutiche. Il Centro Consulenze di Firenze ha assicurato il supporto organizzativo. I collaboratori del volume hanno partecipato come docenti ai corsi, supervisionando i progetti di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie che ne sono nati. All'ascolto reciproco tra studiosi di diverse discipline, oltre che al confronto serrato con i sanitari che hanno partecipato ai corsi, si può far risalire la compatta omogeneità di quest'opera.

8

BIBLIOGRAFIA

Bernardon R.: «Il medico manager», Il Sole 24 Ore Libri, Milano, 1994.

Cassese S.A.: «La forma amministrativa all'inizio della quinta costituzione dell'Italia unita», in Il Foro italiano, maggio 1994, pp. 250-271.

Cassese S.B.: «Aggiornamenti sulla riforma amministrativa negli Stati Uniti d'America, nel regno Unito e in Francia», in il Corriere Giuridico, 8, agosto 1994, pp. 1029-1039.

D'egidio F.: Il sogno imprenditoriale. L'incredibile storia di un manager innovativo, Franco Angeli, Milano, 1993.

Di Michele N.: «Politiche sociali», in L'Arco di Giano, 1, 1993, pp. 113-119.

Fanon F.: I dannati della terra, introduzione di Jean-Paul Sartre, Einaudi, Torino, 1962.

Hahnemann S.: Organon dell'arte di guarire, ed Simoh, Roma, 1993 ed. orig. 1810).

Osborne D., Gaebber T.: Reinventing Government. How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Haddies-Wesley, Reading Mass., 1992.

Severgnini B.: L'inglese. Lezioni semiserie, Rizzoli, Milano, 1992.