- Documenti di deontologia e etica medica

- Bioetica

- Bioetica in sanità

- Etico bio-medica

- Etica medica

- Le ragioni della bioetica

- Fondamenti di bioetica

- L'etica per una medicina umana

- La quotidiana fatica di essere razionali in medicina

- Le stagioni dell'etica in medicina

- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina

- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina

- Stagioni dell'etica e modelli di qualità in medicina

- Die Medizinische anthropologie

- Verso una medicina della persona

- Bioetica global o la sabiduria para sobrevivir

- La liceità dell'atto medico: considerazioni etiche

- De la nature et de la personne en bioéthique

- Il valore della complessità e la metodologia clinica

- Quale etica per l'ebm?

- Cattivi pensieri sugli errori in medicina

- Il medico: servo di tre padroni?

- Il medico servo di tre padroni

- Ethical foundations for a culture of safety

- Etica e malattie rare

- Interessi plurali, interessi in conflitto nella pratica clinica

- Conflitto di interessi

- Commento a "Problemi etici nel trapianto renale da vivente"

- La bioetica: una via per la crescita della coscienza

- L'incertezza medica incontra la bioetica

- Il giudizio morale è fuori dall'emotività

- Legge, deontologia ed etica

- Implicazioni etiche dell'obiezione di coscienza nella professione medica

- La boxe: un problema di etica medica?

- L'etica in medicina

- Cancro e persona umana: considerazioni etiche

- Tecnologie riproduttive ed educazione al giudizio etico

- La professione del medico in un contesto nuovo

- Istruzioni per boicottare la bioetica

- L'etica nella vita del medico

- Quale etica per la medicina?

- Bioetica: problematiche emergenti e prospettive

- L'etica all'ombra del «tao»

- Obtaining Consent from the Family: A Horizon for Clinical Ethics

- La bioetica clinica

- Le regole del gioco

- Verso la medicina delle scelte

- La qualità nel Servizio Sanitario

- Domande a Sandro Spinsanti

- Bioetica clinica per operatori sanitari

- Etica e terapia

- La decisione in medicina come problema etico

- La liceità dell'atto medico: considerazioni etiche

- Scienza e coscienza come responsabilità morale

- Troppe domande ancora senza risposta

- Un diritto gentile

Sandro Spinsanti

CATTIVI PENSIERI SUGLI ERRORI IN MEDICINA

in Per un ospedale sicuro, I quaderni di Janus, anno 2003

Zadig, Roma, 2003

p. 14-22

14

Per introdurre una riflessione sugli errori in medicina e sulla sicurezza in ospedale i “cattivi pensieri” appaiono più appropriati di quelli qualificabili come buoni. Il primo può essere formulato, grossolanamente, in questi termini: l’ospedale è un luogo pericoloso per la salute ed è meglio starne lontani il più possibile. In questo atteggiamento trova espressione la diffidenza tradizionale nei confronti dei luoghi di cura, riscontrabile in particolare nella cultura popolare. C’è un celebre sonetto del Belli ― poeta romanesco della metà dell’Ottocento ― che mette in scena due personaggi che si incontrano per strada. Uno dei due ha una cattiva cera e confessa all’altro che non sta molto bene. Il compare gli suggerisce allora di andare all’ospedale. La risposta del malato si sintetizza in un verso che è diventato tanto celebre da dare il titolo a una raccolta di sonetti del Belli, dedicati alla salute e alla pratica medica nella Roma papalina: “Ma nun sai ch’a lo spedale ce se more?”.

Accanto alla cultura popolare, che ha sempre cercato di evitare l’ospedale perché lo associa alla morte, c’è anche una tradizione più colta, rappresentata da studiosi e intellettuali che si sono opposti alla medicalizzazione (e all’ospedalizzazione) delle pratiche sanitarie, in nome della salute stessa. Il più celebre è il sociologo Ivan Illich, che con Nemesi medica. L’espropriazione della salute, del 1977, ha lanciato un attacco polemico alla credenza ingenua che più medicina significhi più salute. Nel capitolo dedicato alla “iatrogenesi culturale” descrive così la situazione: “L’inutilità di cure, peraltro innocue, è solo il minore dei mali che l’impresa medica proliferante infligge alla società contemporanea. La sofferenza, le disfunzioni, l’invalidità e l’angoscia, conseguente all’intervento della tecnica medica, rivaleggiano ormai con la morbosità provocata dal traffico, dagli infortuni sul lavoro e dalle stesse operazioni collegate alla guerra e fanno dell’impatto

15

della medicina una delle epidemie più dilaganti del nostro tempo. Fra i crimini che si commettono per via istituzionale, solo l’odierna malnutrizione fa più vittime della malattia iatrogena e delle sue varie manifestazioni”.

Questa denuncia, con il suo evidente estremismo, pecca di unilateralità e si condanna all’isolamento: affermare che i danni che provoca la medicina sono una vera e propria epidemia ha provocato un rifiuto generalizzato delle analisi del sociologo da parte del mondo medico. Anche tra la diffidenza popolare, rappresentata dal popolano di Belli, e le critiche degli studiosi della medicina non si è saldata alcuna alleanza.

Oggi solo qualche eccentrico ― soprattutto anziani, dei quali si può mettere in dubbio la completa lucidità nelle scelte ― continua a rifiutare di ricorrere all’aiuto che offre la medicina organizzata, con le sue istituzioni. In genere, invece, la popolazione fa ricorso anche troppo volentieri all’ospedale.

Anche tra gli intellettuali è rapidamente tramontata quella stagione di serrata critica della medicina, che è stata particolarmente intensa verso la fine degli anni '70. Sembra quasi una coincidenza: nel giro di due o tre anni si sono concentrate opere di grande rilievo come Nemesi medica di Ivan Illich, L’ordine cannibale. Vita e morte della medicina di Jacques Attali (1979), La medicina: mito, miraggio o nemesi? di Thomas McKeown (1978) e L’inflazione medica di Archibald Cochrane (1979). Quella messa sotto accusa della medicina è stata poi, a partire dagli anni ’80, metabolizzata e digerita: oggi si sentono per lo più voci come quella di Daniel Callahan, che richiamano la medicina alla dimensione del limite (cfr. D. Callahan, La medicina impossibile, Baldini & Castoldi, 2000) ma non rimesse in discussione così radicali come quelle di una trentina di anni fa. Anzi, il cattivo pensiero da cui siamo partiti (l'ospedale è un luogo pericoloso) oggi sembra quasi scomparso dai costumi, tanto da indurre qualcuno a suggerire che ai nostri giorni dovremmo piuttosto inserire nell’elenco delle priorità proprio la diffusione di questo cattivo pensiero tra la popolazione.

16

Un editoriale del prestigioso giornale British Medical Journal, rivista che gode di grande credito nell’ambito medico, sosteneva che dobbiamo controbilanciare quello che facciamo per migliorare i servizi sanitari con un’azione finalizzata ad agire anche sul versante delle attese, modificando quindi ciò che la popolazione si aspetta dalla medicina. È necessario risvegliare l’opinione pubblica e trasmettere alcune convinzioni che sono un po’ controcorrente. Secondo Richard Smith, direttore della rivista, all’opinione pubblica va detto finalmente che la morte è inevitabile. Ma, anche, che la maggior parte delle malattie gravi non può essere guarita. Che gli antibiotici non servono per curare l’influenza, che le protesi artificiali ogni tanto si rompono, che ogni farmaco ha effetti collaterali, che la maggioranza degli interventi medici danno benefici solo marginali e molti non funzionano affatto, che gli screening producono anche risultati falsi-negativi e falsi-positivi, che ci sono modi migliori di spendere i soldi che destinarli ad acquistare tecnologia medico sanitaria. E, soprattutto, che gli ospedali sono luoghi pericolosi.

A quanto pare, oggi il primo cattivo pensiero che abbiamo formulato ― l’ospedale è un luogo dal quale è preferibile stare lontani, a meno che non si sia assolutamente costretti a farvi ricorso ― non è anacronistico. È quanto mai opportuno, anzi, rinverdirlo e diffonderlo.

I medici nascondono gli errori?

Il secondo cattivo pensiero riguarda non l’ospedale in quanto istituzione, ma coloro che vi lavorano. Per conoscere i pericoli che si incontrano in ospedale, o in genere in qualsiasi prestazione sanitaria che si possa ricevere dentro e fuori l’ospedale, non ci si può fidare dei sanitari, perché questi tendono a nascondere gli errori. Il sospetto che i professionisti della sanità tendano a non far conoscere gli insuccessi che dipendono da loro è suffragato da molte strategie di nascondimento degli errori. Il più grossolano è certamente l’occultamento dei fatti (dalla manipolazione delle cartelle cliniche, dove a posteriori possono essere inseriti dati che nascondono le proprie omissioni, al tacere i danni ai pazienti ecc.). Le nostre apprensioni, in quanto cittadini-utenti, non sono tanto nutrite dagli interventi più grossolani di nascondimento

17

degli errori, quanto da quelli più sofisticati. Per esempio, una buona strategia è mettere in atto dei meccanismi di solidarietà corporativa, che può arrivare alla vera e propria complicità tra professionisti. L’appartenenza allo stesso corpo professionale, rafforzata dalle regole deontologiche che dissuadono dal rivelare ai “profani” le carenze dei colleghi, si traduce in una resistenza dei professionisti a rivelare un errore commesso da qualcuno di loro.

Una strategia per nascondere gli errori ancora più raffinata consiste nell’esagerare la fallibilità dell’operato medico. “Errare è umano”, si proclama come una constatazione evidente e indiscutibile, che dà diritto di cittadinanza all’errore in qualsiasi ambito dell’esperienza umana, compresa la medicina. Un progetto molto importante maturato negli Stati Uniti dall’Institute of medicine si presenta proprio con questo slogan: to err is human. Ma proprio il riconoscimento della fallibilità ― dire che siamo esseri umani e quindi sbagliamo, presentarsi

18

non immuni dagli errori ma quasi disarmati di fronte ad essi ― si rivela come una strategia sofisticata per nascondere i peccati di omissione nei confronti degli errori.

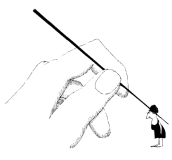

Una vignetta dell'umorista argentino Quino mostra in modo efficace, meglio di quanto saprebbe fare un discorso filosofico, il valore autogiustificatorio di questa dichiarazione di fallibilità. La vignetta rappresenta una sala operatoria, sulla cui porta è posto, in grandissima evidenza, lo slogan Errare humanum est. Se gli errori sono un destino e quindi sono imprevedibili, l’espressione compiaciuta dei chirurghi che stanno sulla porta è pienamente giustificata. Ma a fronte di questa interpretazione dell’errore, data dai professionisti, l’umorista ha collocato la visione che ne ha il paziente. Dal punto di vista di colui che l’infermiere sta portando in sala operatoria, la fallibilità che i medici esibiscono è molto inquietante. Al malato non dà alcuna sicurezza sapere che gli errori seguono l'essere umano in tutto quello che fa; sicuramente egli preferirebbe una realtà controllabile, e quindi prevedibile.

In passato era diffusa la visione un po’ fatalista, tradotta nel detto: “Gli errori dei medici li copre la terra” (nel senso che non ci si può fidare che si possa venire a conoscenza degli errori dei medici, perché con strategie o grossolane o sofisticate in ogni caso li nascondono). In modo più sofisticato ― ma non meno pungente ― Bernardino Ramazzini, il celebre autore del primo libro di igiene del lavoro (De morbis artificum diatriba...) nel capitolo dedicato alle malattie dei becchini osserva: “È giusto preoccuparsi della salute dei becchini la cui opera è tanto necessaria; è giusto dal momento che sotterrano i corpi dei morti insieme agli errori dei medici. È giusto che la medicina contraccambi, per quanto può, l’opera svolta dai becchini nel salvaguardare la reputazione dei medici”.

La risposta è la cultura del sospetto

Questo atteggiamento, tra rassegnato e indulgente, sta rapidamente cambiando. Nella nostra società si diffonde piuttosto la cultura del sospetto. A fronte dell’atteggiamento fatalista e rinunciatario del passato, oggi vediamo invece il proliferare di rivendicazioni di segno

19

opposto, che consistono nell’insinuare che ci siano stati errori dei sanitari anche quando il loro comportamento professionale è stato ineccepibile. È sufficiente che la situazione clinica evolva in un senso contrario rispetto a quello che il soggetto auspica, affinché si presupponga che ci sia stato errore.

Per questa strada l’aumento della litigiosità sta diventando un fenomeno sociale rilevante anche nella nostra società. Non lo conosciamo ancora nella misura americana, ma ci stiamo avviando verso quei traguardi (cause giudiziarie, richieste di risarcimento, aumenti di premi assicurativi per professionisti e per istituzioni), che costituiscono un grande problema sia sociale che professionale.

Abbiamo bisogno di trasparenza; ma ancor più sentiamo la necessità di un patto sociale diverso, che superi il modello culturale, ormai non più proponibile, dell’intangibilità della professione medico-infermieristica, protetta da un credito senza verifiche, e sviluppi un modello alternativo, fondato sulla trasparenza.

A questo punto ai due “cattivi pensieri” circa la sicurezza in ospedale si affianca una considerazione positiva: l’atteggiamento sia dei cittadini che dei sanitari nei confronti dell’errore in sanità può essere modificato. Anzitutto, in generale, può cambiare l’atteggiamento culturale verso l’errore. Un indice del cambiamento possiamo coglierlo nella filosofia di fondo che anima un giornalino fatto per la generazione futura. Si tratta di un quotidiano, intitolato Erasmo, rivolto ai ragazzi della scuola media, o anche più giovani.

La scelta soggiacente all’impostazione del giornale è quella di farne un veicolo di informazione positiva, dove la cronaca, oltre a trasmettere gli elementi informativi circa i fatti, fornisce spunti per domandarci, di fronte a eventi drammatici che cosa possiamo fare perché tutto ciò non si ripeta un’altra volta. Si tratta di una logica opposta a quella che anima la cronaca scandalistica dei giornali dei grandi. Questo giornale si propone di educare i giovani, attraverso il modo concreto di organizzare l’informazione, a non guardare alla notizia come a un fatto tragico e inevitabile, che dà spunto alla ricerca del colpevole, ma

20

come a un’occasione per domandarsi che cosa fare perché cose di questo genere non succedano.

Si fa strada la cultura del cambiamento

Esiste una cultura del cambiamento nell’ambito delle professioni sanitarie, dei medici e degli infermieri, che fa capo al movimento per la formazione continua. La formazione continua di cui parliamo è qualche cosa di diverso dell’aggiornamento. Si può stabilire un’analogia con quanto è avvenuto ― considerando i tempi un po’ più lunghi rispetto alla nostra breve memoria rappresentati dall’intero corso del secolo XX ― riguardo alla formazione medica. Si è registrata una cesura, che fa capo a un celebre rapporto redatto da un medico americano, Flexner, nel 1910.

Il rapporto ha portato a un cambiamento della modalità della formazione dei medici. Prima di quella data, fino all’inizio del secolo, la formazione del medico era poco più che un sistema di apprendistato, nel senso che la conoscenza medica veniva trasmessa allo studente attraverso il contatto con un tutore sperimentato e con casi clinici. Quello che si conosceva della medicina era la somma di testimonianze, di ricordi dei medici e di una relativamente piccola collezione di testi medici. Il rapporto Flexner ha segnato una transizione rispetto a questo consolidato modello di formazione medica.

Oltre a condannare le scuole dove si insegnava la ciarlataneria tipica del tempo, il rapporto Flexner ha provocato una trasformazione introducendo la scienza quale parametro su cui valutare la formazione. La portata della nostra breve memoria potrebbe indurci a credere che la medicina sia sempre stata fondata sulla scienza, ma non è così. Solamente a partire dagli anni '30, a seguito di questo rapporto, la formazione del medico ha cominciato a essere diversa.

Possiamo quindi stabilire un’analogia: oggi, all’inizio del XXI secolo, il movimento per la formazione continua sta portando nell’idea della formazione una frattura, una cesura analoga a quella che Flexner ha provocato all’inizio del secolo scorso. Fino a poco tempo fa la formazione

21

continua del medico e dell’infermiere si basava sull’accumulazione di esperienze, abitualmente relative a problemi pratici, trasmesse oralmente da chi aveva più esperienza a chi ne aveva meno. Tali conoscenze inoltre erano fortemente centrate sul principio di autorità: c’erano alcune autorevoli voci in ogni disciplina che non erano messe in discussione, perché rappresentavano le persone con maggiore credito scientifico.

Oggi noi siamo consapevoli che quel modo di procurare la formazione va cambiato. Le esigenze della pedagogia degli adulti e di altre discipline ci fanno capire che dobbiamo cambiare il modo della formazione, proponendone uno centrato sui problemi e con un ruolo più attivo del pensiero critico, dell’utilizzazione positiva degli errori. A questo fine svolge un ruolo strategico nelle aziende sanitarie l’ufficio per la formazione permanente, che non può limitarsi a gestire il traffico creato dal turismo congressuale. Deve essere invece un luogo fondamentale per l’elaborazione di una nuova modalità di formazione.

Per dare a questa indicazione di marcia un punto di riferimento concreto, possiamo fare riferimento a una pratica che si sta diffondendo negli Stati Uniti: le “Conferenze sulla malattia e la mortalità” (note con la sigla M&M). A cadenza settimanale, nei principali ospedali americani si tiene una conferenza aperta a tutti i medici, nel corso della quale vengono prese in esame le procedure che hanno portato alla morte di un paziente o non hanno comunque portato i risultati attesi. A queste riunioni siamo stati introdotti, come telespettatori, da alcune puntate di ER. Medici in prima linea. Abbiamo imparato che lo stile con cui ci si confronta è ruvido, non certo quello compito dei galatei medici. Allo stesso tempo, però, abbiamo appreso che lo scopo delle conferenze M&M non è quello di squalificare professionalmente il collega che ha sbagliato, bensì di evidenziare i problemi di sistema o le procedure che hanno reso possibile l’errore. Per dirlo con le parole di un medico americano, “l’importante non è come impedire ai cattivi medici di danneggiare i pazienti, ma come impedire che succeda ai medici bravi”.

La finalità di iniziative come le conferenze M&M è di correggere i

22

sistemi che possono indurre in errore. La convinzione che anima queste strategie è che ci sono cose migliori che si possono fare con gli errori, piuttosto che nasconderli: si possono utilizzare perché non succeda ad altri un avvento avverso. Gli errori possono servire per migliorare la pratica medica.

Nella stessa direzione si muove anche un altro vistoso cambiamento che caratterizza lo scenario della medicina attuale: l’esigenza di valutare gli outcome, cioè di basarsi non su quello che noi riteniamo ovvio o evidente, ma su quello che è provato dai fatti (questo è il significato della parola inglese evidence). La raccolta sistematica delle prove, di ciò che funziona e di ciò che non funziona, dei successi e degli insuccessi, degli errori, dei quasi-errori, delle violazioni, del mancato rispetto delle procedure, degli incidenti provocati da cause organizzative: questa cultura degli outcome e della raccolta delle prove sta incominciando a cambiare il volto della medicina, che si incammina così per la strada che la porterà sempre più a essere una evidence base medicine. È la fondamentale premessa per introdurre una gestione degli errori diversa.